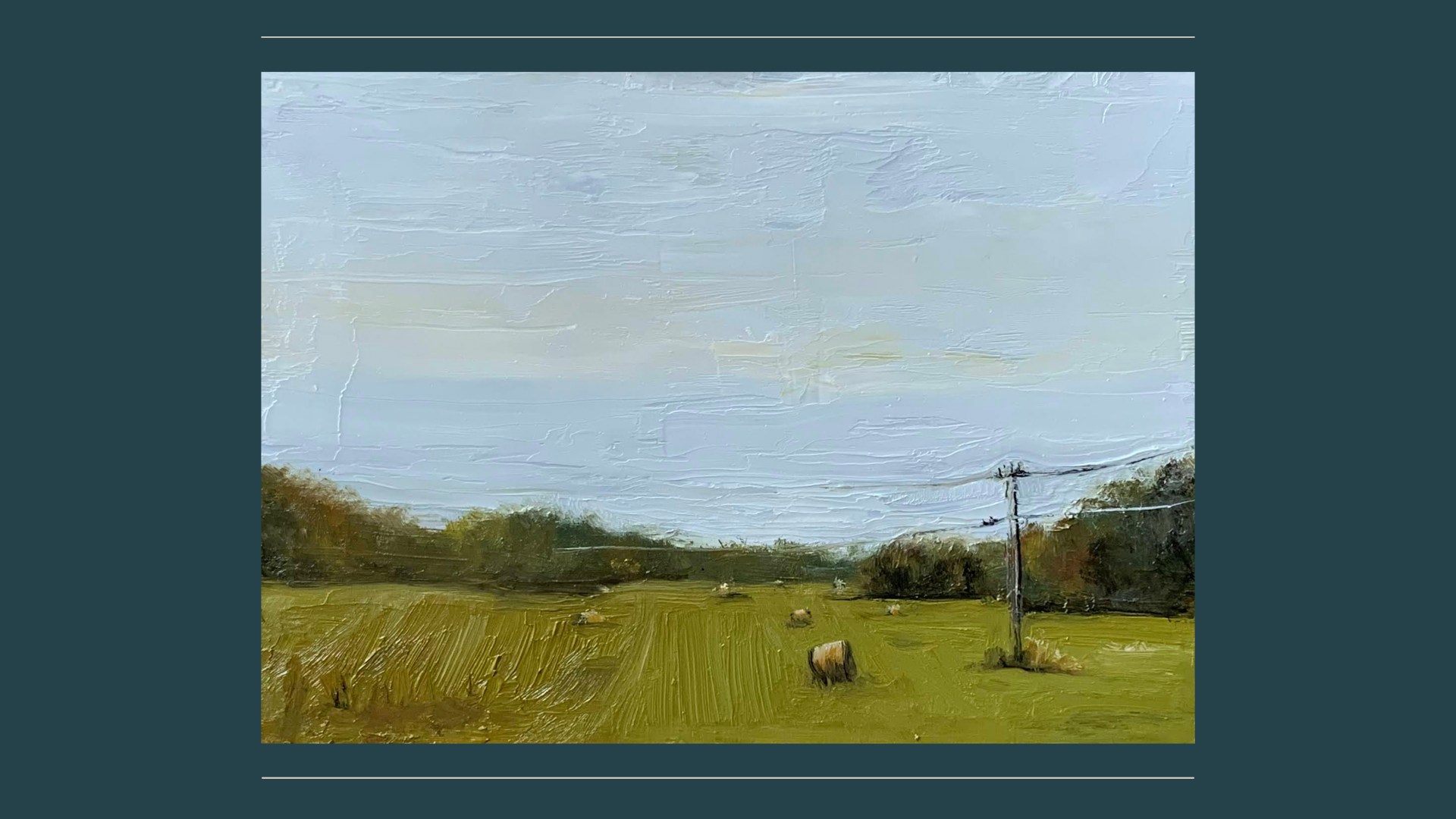

En una noche húmeda del verano pasado, me senté en el pórtico trasero de mi casa en la oscuridad y me quedé observando un cactus larguirucho que había dejado olvidado en una maceta. Este Epiphyllum oxypetalum, comúnmente conocido como «dama de noche», fue un regalo que recibí de un amigo jardinero de avanzada edad. Cuando me lo dio, aseguró que el cactus tendría flores nocturnas espectaculares, aunque no durarían mucho tiempo. «Y es muy fácil de cuidar», me aseguró. «Mi planta produce siete u ocho flores al mismo tiempo». Y, sin embargo, tras cinco años de espera, solo había visto una sola deslucida flor colgando entre los ondulados tallos como un globo desinflado. Y no fue a causa de mi poco esfuerzo. Lo regaba con regularidad, pero no demasiado seguido. Lo cambié de lugar para que recibiera luz indirecta. Le puse fertilizante, lo podé, y le encontré un buen lugar dentro de la casa antes de que bajara la temperatura exterior. Sus tallos crecieron en todas direcciones y se hicieron largos como tentáculos. Aun así, los brotes de fin de verano que mi amigo había prometido nunca aparecieron.

Entonces, la primavera pasada, mientras mi familia se tambaleaba en medio de oleada tras oleada de pérdidas traumáticas, dejé la planta en la esquina del porche y me dediqué a atender otras necesidades más urgentes. Así que, aquella noche a fines del verano, me llevé una gran sorpresa al encontrar dos capullos hinchados, envueltos en sépalos rosados, listos para florecer.

La bien conocida instrucción del Salmo 46:10: «Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios», se ha convertido en una frase popular. Aparece en pegatinas, carteles escritos a mano y gráficos para redes sociales. Lo invocamos como estímulo para frenar nuestro ritmo frenético y confiar en que Dios cuida de nosotros. Pero otra traducción bíblica ofrece una postura ligeramente distinta: «Dejen de pelear y acepten que yo soy Dios» (PDT).

El Salmo 46 comienza describiendo un contexto de cataclismo. El salmista declara que Dios es nuestro refugio, fortaleza y ayuda, y se aferra a esta verdad incluso cuando «se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar; aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes» (v. 2-3). El texto presenta imágenes de destrucción mundial y conflictos violentos; tanto catástrofes naturales como caos político.

En la tercera y última sección del salmo, el salmista describe la intervención de Dios utilizando imágenes bélicas: «Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra; ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego» (v. 9). Si miramos el salmo como un todo, parece que el versículo 10 no nos está diciendo simplemente que nos tomemos un descanso del ajetreo y el bullicio de la vida. Por el contrario, es una orden contraintuitiva de dejar de luchar desesperadamente por nuestra propia seguridad y supervivencia.

El año pasado, a mi familia y a mí nos pareció que nuestro mundo realmente estaba cayendo a las profundidades del mar. La repentina muerte de dos jóvenes amigos y las secuelas de aquellos traumas trastocaron todo en nuestras vidas. Todos los días luchaba desesperadamente por encontrar seguridad y proteger a mis hijos de la oscuridad que amenazaba con hundirlos. Temblaba y me enfurecía, y sentía una profunda necesidad de refugio.

¿Cómo podía seguir el mandato del salmista y dejar de luchar cuando había tanto en juego? Y sin embargo, el Salmo 46:10 insiste en que cuando nos encontramos en medio de una batalla, ese es precisamente el momento de quedarnos quietos. El mandato aparece junto a un llamado a la meditación: «reconozcan que yo soy Dios».

Dios no promete mantenernos alejados de la tragedia y la catástrofe (si tal fuera el caso, no necesitaríamos una fortaleza). En cambio, Él promete ser la torre fuerte que nos mantiene seguros en medio de las batallas feroces y las aguas turbulentas. Cuando tenemos la seguridad sobre esto, ya no necesitamos pelear, esforzarnos y batallar solos.

La Cuaresma no niega nuestra realidad, que nos atraviesa el corazón, nos cansa los huesos y nos oprime el pecho. Nos pide que dejemos de pelear, no porque nos rindamos, sino porque optamos por dar testimonio de la promesa de Dios a sus hijos.

En aquella húmeda noche de verano, me senté en silencio y observé cómo los sépalos de color rosado del cactus se arqueaban hacia arriba y hacia atrás, y luego se extendían como rayos de sol alrededor de los suaves pétalos que protegían. En la oscuridad, las pálidas flores brillaban como estrellas, y me guiaron de vuelta al Dios que dice: «Quédate quieto».

La Dra. Elissa Yukiko Weichbrodt es autora y profesora asociada de arte e historia del arte en Covenant College de Lookout Mountain, Georgia.