Para la mayoría de los cristianos el «legalismo» es algo que hay que evitar. Excepto cuando hablamos de las leyes terrenales.

Pensemos en cómo solemos contar la historia de Jesús y la mujer sorprendida en adulterio (Juan 8:1-11). Esta mujer, obviamente, era una pecadora. Había quebrantado los mandamientos de Dios. Pero cuando los escribas y los fariseos la llevaron ante Jesús, él no la condenó. En cambio, lo que hizo fue exponer la mojigata hipocresía de sus acusadores: «Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra».

¿La moraleja de la historia? La misericordia vence al juicio.

Es verdad. Pero cuando dejamos a un lado por un momento la jerga religiosa, nos encontramos contando una historia aún más sorprendente: una que habla del crimen y la aplicación de la ley.

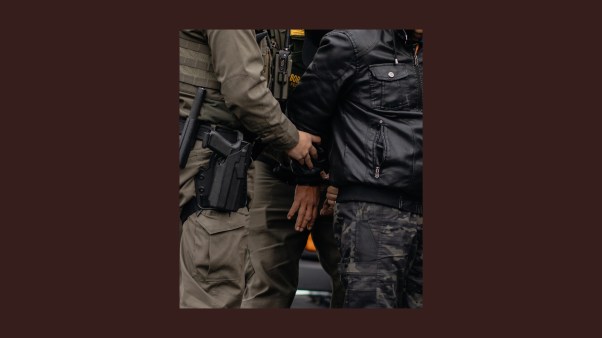

He leído este pasaje en incontables ocasiones, pero fue mientras me preparaba para dar un curso en la prisión que se me ocurrió que esta mujer realmente había quebrantado la ley. Puede que el adulterio no sea un crimen en nuestro mundo, pero sí lo era en la Judea del primer siglo: tanto bajo la ley judía como bajo la ley romana [enlaces en inglés]. Si lo ponemos en términos modernos, la mujer adúltera era una criminal y Jesús la ayudó a librarse del castigo.

«Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Mientras pensaba en mis estudiantes que estaban en prisión, las palabras de Jesús tomaron una nueva capa de significado. La gracia que Jesús ofrecía no solo desafiaba el legalismo de los que la acusaban. También desafiaba mi apego a la lógica retributiva de la ley y el orden. Era una historia del amor ilimitado de Dios por los pecadores, sí… pero también una historia de la gracia redentora de Dios para todos aquellos a los que llamamos criminales.

Tan solo hay que usar la imaginación y reemplazar el adulterio por un delito diferente, uno que viole nuestras leyes, para darse cuenta de lo perturbadora que suena la historia. Un hombre sorprendido traficando con droga, una mujer acusada de un fraude con tarjeta de crédito o un adolescente que robó un auto. «¿Ya nadie te condena?», pregunta Jesús. «Ahora vete, y no vuelvas a pecar».

No dice: «Puede que Dios te perdone… pero según la ley mereces un castigo».

Cuanto más pensaba en ello, más sorprendente se volvía este pasaje. Me encontraba frente a una historia más extraña y desafiante de lo que hubiera esperado; una historia que llega hasta la raíz de cómo los cristianos se enfrentan a cuestiones que tienen que ver con la ley y la justicia. ¿Por qué no me había dado cuenta antes?

El Nuevo Testamento ofrece una visión radical de la justicia restauradora de Dios para todos los malhechores: tanto para aquellos a los que llamamos pecadores como para aquellos a los que llamamos criminales. Pero los lectores modernos no suelen verlo porque la lente con la que leemos el texto ha sido definida por la línea con la que separamos el pecado y el crimen.

Cuando leemos el Nuevo Testamento normalmente nos centramos en el problema del pecado y en la necesidad del perdón divino. Desde esta perspectiva, el evangelio trata del daño que las ofensas humanas le causan a nuestra relación con Dios, y de lo que Cristo hizo para restaurar esta relación.

Esto es correcto. Pero deja fuera una parte importante de la historia. El pecado no solo afecta la relación del individuo con Dios. También crea ondas expansivas de daño que fluyen a través de las comunidades para las que Dios nos ha creado.

A algunos de estos pecados los llamamos crímenes. Aun así, cuando enfrentamos el crimen, rara vez acudimos al evangelio. En cambio, recurrimos al sistema judicial.

Los escritores del Nuevo Testamento reconocen solo una clase de justicia: la de Dios. Y, no obstante, cuando diferenciamos el pecado del crimen forjamos dos ámbitos separados y muy diferentes de la justicia: uno, religioso; el otro, secular. Como resultado, solemos operar con dos caras muy diferentes. Perdonamos el pecado, pero castigamos el crimen. Condenamos el «legalismo» religioso, pero defendemos «la ley y el orden».

En otras palabras, creamos un cortafuegos conceptual que deja el ámbito de la justicia criminal fuera de la desafiante enseñanza del Nuevo Testamento sobre la ley y el mandamiento de la misericordia.

Sin embargo, los cristianos no siempre han pensado así. La distinción convencional entre el pecado y el crimen data del siglo XII.

Antes de esto, como escribe el historiador jurídico Harold Berman: «Las grandes ofensas “seculares” —el homicidio, el robo, y cosas similares— también eran pecados que se debían expiar mediante la penitencia; y todas las grandes ofensas “eclesiásticas” —los pecados sexuales y maritales, la brujería y la magia, el quebramiento de los votos de los monjes y cosas similares— también eran crímenes prohibidos por las leyes tradicionales y estaban sujetos a sentencias seculares».

En resumen, el pecado era un crimen, y el crimen era un pecado.

Pero cuando la iglesia católica y los monarcas europeos comenzaron a tener problemas para separar sus respectivas áreas de jurisdicción, se comenzó a cristalizar una frontera entre el ámbito secular y el religioso. Algunos actos de ofensa eran contra la ley de Dios, pero no eran asunto de las autoridades seculares. Solo eran pecados. Otros violaban también las leyes humanas. Estos fueron llamados crímenes.

«La ley humana (…) no prohíbe todos los vicios», escribió el teólogo medieval Santo Tomás de Aquino, «sino solo los más graves, aquellos de los que puede abstenerse la mayoría y que, sobre todo, hacen daño a los demás, sin cuya prohibición, la sociedad humana no podría subsistir».

En otras palabras, la ley de Dios regula las cuestiones del corazón, mientras que las leyes humanas gobiernan la sociedad. Y aunque puede ser que Dios perdone el pecado, las violaciones de la ley humana deben ser castigadas.

El mayor problema con esta distinción es que nos ciega ante la fulminante crítica de Jesús contra la lógica de la ley y el orden.

Puesto que Jesús critica la preocupación de los fariseos por seguir la ley al pie de la letra, nosotros denunciamos esa preocupación como legalismo. Pero tendemos a pensar en ello como una cuestión estrictamente religiosa: una cuestión de quisquillosa piedad.

Pero al pensar de esta forma, perdemos de vista el punto central. En la Judea del siglo primero, la ley de Moisés no solo era un conjunto de prescripciones religiosas, sino un patrón que gobernaba todos los aspectos de la vida: desde el matrimonio y el divorcio, hasta los contratos de arrendamiento y las prácticas agrícolas. Salvo donde interfería la ley romana, funcionaba como la ley de la tierra y guiaba el juicio de las autoridades locales. Los escribas de los que leemos en los evangelios trabajaban, en parte, como abogados, utilizando su experiencia legal para resolver disputas y redactar contratos.

Cuando Jesús les reprocha el modo en que aplican la ley, no solo está criticando su teología: también desafía su teoría legal. En el fondo, el debate que había entre Jesús y los escribas es un desacuerdo acerca de la relación entre la ley y la justicia; no solo las leyes que pensamos que son religiosas, sino la idea misma de la ley como un modo de regular la conducta humana y castigar al malhechor. ¿Acaso un cumplimiento meticuloso de la ley es suficiente para satisfacer la justicia de Dios? ¿O la justicia de Dios es aún más profunda?

«¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la décima parte de sus especias: la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad» (Mateo 23:23).

Sin duda dominan las leyes fiscales, les dice Jesús. Pero no entienden en qué consiste todo esto. No hay ningún valor en seguir al pie de la letra la ley si no están cumpliendo con su espíritu (Mateo 5:17-48).

«Mira —le preguntaron los fariseos—, ¿por qué hacen ellos [los discípulos] lo que está prohibido hacer en sábado?» (Marcos 2:24).

Sin duda conocen las leyes laborales, les dice Jesús. Pero se han olvidado de su propósito. El sábado fue hecho para los humanos, no los humanos para el sábado. El objetivo es darle a los trabajadores exhaustos un descanso, no evitar que almuercen.

A los ojos de Jesús, la ley de Dios apunta hacia los valores más cercanos al corazón de Dios, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Las regulaciones específicas de la ley de Dios tienen como objetivo servir a estos valores. En otras palabras, aplicar la ley de Dios nunca debería ser un obstáculo en el camino de la práctica de la justicia redentora a la que esa misma ley apunta. Y tampoco debería hacerlo la aplicación de nuestras leyes.

Hoy rara vez vemos controversias legales sobre el diezmo o la observancia del sábado. Aun así, el penetrante enfoque de Jesús en el corazón de la ley de Dios centrada en la justicia supone un desafío también para los lectores modernos. La ley de Dios es un hermoso regalo. Y nuestras leyes humanas también tienen valor. Pero las leyes no son un fin en sí mismas. Cuando nuestro deseo por mantener la ley y el orden nos distrae de cuestiones más importantes en cuanto a la justicia, la misericordia y la fidelidad… bueno, ya sabemos lo que Jesús diría.

Pablo también era precavido con respecto a lo que ocurre cuando el cumplimiento de la ley toma prioridad sobre recibir y compartir la gracia de Dios. «La letra mata», escribió, «pero el Espíritu da vida» (2 Corintios 3:6). Es una verdad que él conocía de primera mano: primero como encargado de hacer cumplir la ley y después como convicto encarcelado.

El evangelio que Pablo proclama se articula en un lenguaje que resultaría familiar en cualquier juzgado: ley, justicia, misericordia, juicio. Durante años he leído esos términos como jerga teológica, mientras que las leyes y los juzgados reales no podían estar más lejos de mi mente. Ahora estoy convencido de que me estaba perdiendo de algo importante.

De hecho, aunque esté trazado a una escala mayor, el evangelio de Pablo trata los mismos problemas fundamentales que el sistema judicial moderno: el hecho básico de que los seres humanos pueden hacer el mal y causar daño; o, como Pablo lo llama, el pecado.

El evangelio, dice Pablo, es la solución de Dios a este problema. Pero no es una solución que se base en la ley. Si Dios estuviera obligado por la ley y el orden, todos estaríamos perdidos. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios (Romanos 3:23). Nadie es inocente, ni siquiera uno (Romanos 3:10). Todos hemos violado la ley de Dios.

Y, no obstante, Dios plantea un veredicto sorprendente: «Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús» (Romanos 8:1). Por medio del evangelio se ha revelado la verdadera forma de la justicia de Dios: una justicia que no se basa en la ley, sino en la fe (Romanos 3:21-22). Dios declara inocente a todo aquel que pone su fe en Cristo.

Pablo sabe que algunos piensan que Dios es blando con respecto al crimen. «¿Por qué los pecadores siguen saliéndose con la suya?», preguntan. «¿Por qué Dios no los ha castigado aún?». Pero la respuesta, escribe Pablo, no es que Dios sea indiferente ante el mal. Dios es un juez justo (Romanos 3:26). La respuesta es, más bien, que la solución de Dios para el pecado es inesperada. Donde nosotros esperamos ley y castigo, Dios se encarga del problema del mal por medio del sacrificio reconciliador de Jesús (Romanos 3:24-25).

«Pero ahora, sin la mediación de la ley», escribe Pablo, «se ha manifestado la justicia de Dios» (Romanos 3:21, énfasis añadido; Gálatas 2:21). Como argumentan Mark Baker y Joel Green, en Romanos vemos que Jesús toma nuestro lugar no al sufrir la pena capital por el pecado, sino al absorber en nuestro beneficio sus mortales consecuencias.

El pensamiento de Pablo con respecto a la ley es conocidamente complejo, pero en el fondo refleja las prioridades de Jesús. «Toda la ley se resume en un solo mandamiento», escribe. «Ama a tu prójimo como a ti mismo» (Gálatas 5:14; Romanos 13:8-10).

No es que Pablo piense que la ley sea inútil o esté mal. Por el contrario, él insiste en que la ley de Dios es buena (Romanos 3:31; 7:12). Pero cuando nos apoyamos en regulaciones legales —o en «las obras de la ley», como Pablo las llama— y cuando confiamos en que ellas resuelvan el problema del mal, solo lo empeoramos todo al tropezarnos con el moralismo y la hipocresía.

Pablo estaba especialmente preocupado por el uso de la ley para reforzar la marginalización de los creyentes gentiles (Gálatas 2:11-14; Romanos 2:17-3:20), una preocupación que debería hacernos sentir incómodos, viviendo como vivimos en una nación en donde los estadounidenses de piel de color tienen muchas más probabilidades de ser arrestados que la gente blanca, muchas más probabilidades de ser llevados a una prisión preventiva mientras esperan su juicio y muchas más probabilidades de ser encarcelados.

Ante los ojos de Dios, todos somos delincuentes: judíos y gentiles; oficiales de policía y criminales; ciudadanos modelo y miembros de bandas. Nadie es inocente, ni siquiera uno. Por eso es que todos necesitamos la misericordia de Dios: una misericordia que no se opone a la justicia de Dios, sino que es su culminación vivificante.

Como escribió Bryan Stevenson tras décadas de trabajo con aquellos a quienes nuestro sistema legal ha condenado a muerte: «El poder de la misericordia justa es que le pertenece a los que no se la merecen. Es cuando menos se espera la misericordia que es más potente: suficientemente fuerte como para romper el ciclo de la victimización y el victimismo, y de la retribución y el sufrimiento».

Este también es el núcleo del argumento de Pablo: que el regalo de la misericordia de Dios en Cristo es la fuente de nuestra sanación y nuestra reconciliación. En Cristo, Dios nos restauró a una nueva vida de una manera que la ley nunca podría haber conseguido (Romanos 8:3).

Al final, la pregunta no es si deberíamos o no vivir en una sociedad gobernada por leyes. Puede que Pablo no deseara que los creyentes se denunciaran o presentaran demandas legales entre sí (1 Corintios 6:1-11), pero reconoció que los que están en posiciones de autoridad tienen un papel a la hora de castigar el mal (Romanos 13:3-4). En su mejor momento, los gobernantes encarnan la clase de justicia que protege al débil y al vulnerable frente a los que de otro modo se aprovecharían de ellos (Salmo 72:1-4).

Más bien, la pregunta para los creyentes es: ¿De qué lado está nuestra lealtad? Cuando nos enfrentamos al pecado y al crimen, ¿nos descubrimos reclamando la ley y el orden? ¿O nos unimos a Jesús en la defensa de la justicia, la misericordia y la fidelidad? ¿Nos centramos en el cumplimiento de la ley o nos orientamos hacia lo que Pablo considera que es el corazón de la ley: amar a nuestro prójimo, ya sea víctima o infractor?

Aquí los cristianos tienen un historial mixto. Como ha señalado Aaron Griffith en su reciente libro God’s Law and Order, ningún grupo se ha comprometido tanto con el cuidado de los que están en prisión como los cristianos evangélicos; sin embargo, han sido los evangélicos los que han sido claros defensores de una ideología de la ley y el orden que ha puesto entre rejas a casi dos millones de estadounidenses, incluyendo un número desproporcionado de personas pobres y de raza negra.

Dios perdona el pecado, hemos predicado. Pero el crimen debe ser castigado.

Al hacerlo, nos arriesgamos a eclipsar el mensaje fundamental del evangelio: que todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios; y aun así, cuando aún éramos criminales, Cristo murió por nosotros.

Ryan Schellenberg es profesor adjunto de Nuevo Testamento en la Facultad Teológica Metodista de Ohio. Su libro más reciente, Abject Joy: Paul, Prison, and the Art of Making Do, es una lectura del libro de Filipenses en su contexto original que giraba en torno a la prisión.

Traducción por Noa Alarcón.

Edición en español por Livia Giselle Seidel.