Mauricio Miranda estaba cómodo. Durante 10 años había sido pastor de una iglesia pentecostal en el centro de San José de Cúcuta, Colombia. Su iglesia era modesta pero estaba consolidada, al igual que su vida. Todos los lunes se levantaba sabiendo lo que le esperaba: reunión el miércoles por la noche, servicio de culto el domingo, grupos de discipulado, preparar los sermones los otros días de la semana.

«Era una iglesia bastante normal y típica», dice Miranda. «La gente venía a las reuniones, yo predicaba, nos despedíamos y la gente volvía a sus casas».

Pero después de 10 años, Miranda estaba inquieto. «Sentía que no estábamos haciendo lo suficiente», recuerda. Pero no podía decir exactamente qué era «suficiente».

Cúcuta es el sexto municipio más grande de Colombia y limita con Venezuela. La iglesia de Miranda estaba a unos 20 minutos en coche del puente internacional Simón Bolívar, una estructura de 315 metros que es uno de los pasos fronterizos más transitados de Sudamérica y que genera hasta ocho mil millones de dólares al año en actividades comerciales.

En aquella época, la gente de ambos lados cruzaba el puente fronterizo con la misma tranquilidad con que se visita a un vecino. Los que crecieron en Cúcuta recuerdan que cruzaban el puente para comprar paletas heladas [polos] en las tardes calurosas. Los niños con uniforme escolar corrían por el puente para ir a la escuela. Familias venezolanas asistían a la iglesia en Colombia.

Sin embargo, en 2015, tras una serie de violentas disputas entre ambos países, la frontera fue cerrada. Un año después, cuando el puente fue reabierto a los peatones por un breve periodo, el tráfico ya no fluía en ambos sentidos. Para entonces, Venezuela había caído en una crisis humanitaria a gran escala. Casi 200 000 [enlace en inglés] venezolanos cruzaron el puente hacia Colombia en pocos días. Muchos de ellos cruzaban para abastecerse de suministros esenciales, pero a medida que la crisis empeoraba, cada vez más venezolanos comenzaron a quedarse en Colombia. En 2015, 31 000 venezolanos vivían en el vecino país. Para 2019, esa cifra llegó a casi 1.8 millones.

Fotografía por Ferley Ospina para Christianity Today

Fotografía por Ferley Ospina para Christianity TodayEn agosto de 2016, Miranda decidió oprimir el botón de reinicio de su iglesia. Cada mañana, se encerraba en el dormitorio de su hijo, ponía música de alabanza y oraba: «Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Adónde quieres que vayamos?».

En septiembre, Miranda recibió una respuesta. Los gobiernos de Colombia y Venezuela acababan de negociar una reapertura más permanente de la frontera al tráfico peatonal. Mucha gente va a cruzar el puente hacia Colombia, Miranda escuchó que Dios le decía. Ve, lleva pan y bebidas a la frontera, porque la gente tiene hambre y sed. Alquila un autobús y llévalos a la iglesia, porque necesitan oír la Palabra.

Cuando Miranda le contó a Isabelina, su esposa, lo que había oído, ella se resistió. «¿Dónde está el dinero para comprar pan? ¿Dónde está el dinero para alquilar un autobús?».

Miranda le hizo la misma pregunta a Dios: «Señor, hay otras iglesias que poseen más dinero y más gente. ¿Por qué enviarnos a nosotros si están ellos?».

Su congregación era pequeña, de apenas 60 personas, y tenía varios meses de retraso en el pago del alquiler. De hecho, Miranda llevaba seis meses de retraso en el alquiler de su propia casa. Los diezmos de la iglesia apenas alcanzaban para pagar el alquiler del autobús al puente.

Pero al igual que la viuda de Sarepta, que cocinó para el profeta Elías lo último que le quedaba de harina y aceite durante la sequía, Miranda preparó una comida. Todos los sábados por la tarde, él y varios miembros de la iglesia iban al puente Simón Bolívar con los brazos llenos de «pan cascarita», agua embotellada y sobres de jugo Frutiño en polvo.

Actualmente, la iglesia ya no está en el centro de Cúcuta. La congregación se trasladó a un almacén situado a cinco minutos a pie del puente. Ahora tienen un nuevo nombre que refleja su nueva misión: Iglesia para la Frontera.

Para miles de inmigrantes que con dificultades han cruzado la frontera —algunos después de caminar cientos de kilómetros, con los pies ensangrentados, las mejillas demacradas, los niños renqueando por el agotamiento y la desnutrición—, uno de los primeros sonidos que les ha dado la bienvenida en Colombia ha sido música de alabanza a todo volumen. La iglesia tiene como entrada una gigantesca cortina metálica. Cuando la cortina está levantada, los que pasan por allí pueden ver y escuchar todo lo que sucede adentro. Es imposible que los inmigrantes eviten la iglesia, y es imposible que la iglesia los evite a ellos.

Fotografía por Ferley Ospina para Christianity Today

Fotografía por Ferley Ospina para Christianity TodayMiranda recuerda los ojos hundidos que lo miraban mientras predicaba. «Me sentía como un pastor hablando en un valle de huesos secos», dice. «Estaban tan desesperanzados, tan llenos de dolor y tristeza. Era como si estuvieran muertos. Más que predicar con palabras, sentía que debía atender sus necesidades físicas».

Antes de trasladarse más cerca del paso fronterizo, la iglesia de Miranda desconocía lo que sucedía en la frontera. Actualmente, interactúan con unos 300 migrantes venezolanos a la semana, repartiendo comida y agua, cortándoles el pelo y bautizándolos en una piscina inflable.

En este valle de huesos secos, Miranda ha sido testigo de cómo el Evangelio es encarnado. Su congregación sería irreconocible para quienes solo conocieron la iglesia antes de 2016. Si los primeros 10 años de su pastorado fueron como un rodaje detrás del escenario, los últimos siete años de ministerio en la frontera fueron como «una película de acción», dijo Miranda. «Antes teníamos una visión pequeña. Ahora tenemos una gran visión».

Desde la década de 1970, se ha producido un cambio de paradigma en el concepto evangélico de misión. En general, los evangélicos —aun cuando puedan estar en desacuerdo en algunos detalles— han abrazado en gran medida la idea de que, dado que Dios reina sobre toda la creación, la misión debe ser también integral, es decir, enfocarse tanto en las necesidades del alma como del cuerpo.

Esta paradigma, conocido como «la misión integral», es la razón de ser de conocidas organizaciones misioneras y de ayuda humanitaria como el Movimiento de Lausana, World Vision, Tearfund y Compassion International. «Estas ideas tienen una enorme influencia en la forma en que los evangélicos piensan hoy en día sobre sí mismos, sobre su prójimo y sobre su papel en el mundo», afirma David Kirkpatrick, historiador que escribió sobre el legado de la misión integral en su libro A Gospel for the Poor (Un evangelio para los pobres).

Algo menos conocido es que gran parte de este pensamiento se originó en América Latina. El término misión integral fue acuñado por el teólogo ecuatoriano C. René Padilla. Sostenía que la evangelización y la responsabilidad social son «inseparables» y «esenciales» para la misión cristiana, como «el ala derecha y el ala izquierda de un avión», una frase suya que a menudo se atribuye a John Stott.

El objetivo de la misión integral, en palabras de Padilla, no son las cifras ni la riqueza ni el poder: «Su finalidad es encarnar los valores del Reino de Dios y dar testimonio del amor y la justicia revelados en Jesucristo, por el poder del Espíritu, para la transformación de la vida humana en todas sus dimensiones, tanto a nivel individual como comunitario».

Padilla, que falleció en 2021, alcanzó la mayoría de edad como migrante en Colombia [artículo en español]. En 1935, cuando tenía apenas dos años, su familia se mudó allí en busca de trabajo. Como evangélicos en una región predominantemente católica, Padilla y su familia pasaron a formar parte de una minoría religiosa perseguida: milagrosamente salieron con vida de bombardeos e intentos de asesinato mientras sus padres intentaban evangelizar y plantar iglesias en Colombia. Esas experiencias de sus primeros años moldearon la teología de Padilla como estudiante en Wheaton College y, cuando regresó a América Latina durante la Guerra Fría, la región se había convertido en un ciclón de pobreza y disturbios civiles. La gente clamaba por justicia. ¿Qué guía y consejo podía ofrecer la Iglesia?

En aquel momento, un espíritu revolucionario corría por las venas de América Latina: Fidel Castro derrocó al gobierno cubano en 1959, justo cuando Padilla estaba terminando una maestría. De este contexto surgió la teología de la liberación, en gran medida entre los círculos católicos. El activismo y la literatura de izquierda proliferaron después de que los obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 1968, celebrada en Medellín, Colombia, publicaran un documento en el que proclamaban la «opción preferencial de la Iglesia por los pobres» [enlace en español].

Mientras los estudiantes universitarios a su alrededor buscaban justicia y propósito en el marxismo y la teología de la liberación, Padilla buscó respuestas bíblicas en librerías y bibliotecas cristianas de América Latina. Pero solo encontró textos mal traducidos e irrelevantes, en su mayoría de fuentes norteamericanas.

«La única teología que conocemos es la que hemos heredado de una reflexión ajena a nuestra propia situación: un conjunto de conceptos poco relacionados con las cuestiones que nuestro propio mundo plantea a la vida cristiana», escribió Padilla en un ensayo de 1974 para CT [artículo en español]. En una carta de 1972 al teólogo y editor fundador de CT, Carl Henry, Padilla escribió: «Los jóvenes [hacen] preguntas sobre la actitud cristiana hacia un régimen marxista, mientras que los pastores [discuten] sobre el largo de las faldas que llevan las chicas en la iglesia. No tenemos ética social».

Padilla advirtió que, a pesar de los informes sobre el fenomenal crecimiento del protestantismo en América Latina, los cristianos de segunda y tercera generación podrían un día abandonar la iglesia cuando «comiencen a plantearse su responsabilidad frente la injusticia social, se vean incapaces de responder a los argumentos de sus amigos marxistas y, ya sea que cedan ante el marxismo, o emprendan la huida hacia un cristianismo individualista marcado por el conservadurismo político».

Sus advertencias de hace casi 50 años fueron prescientes, y no solo para América Latina. La asistencia a la iglesia entre las generaciones más jóvenes está disminuyendo en todo el mundo, desde Estados Unidos a Corea del Sur o Kenia, y va acompañada de una mayor conciencia de las injusticias del mundo. Padilla insistió en que una respuesta práctica y teológica a la «situación concreta» de la sociedad es «parte esencial de la vida y misión de la Iglesia».

Sin ella, la Iglesia vacilará y se estrellará, como un avión con una sola ala.

Las migraciones y los desplazamientos son quizá las situaciones concretas más universales que ponen a prueba a las sociedades hoy en día. Por primera vez en la historia, más de 100 millones de personas han sido desplazadas debido a conflictos y crisis económicas. La inmigración está fracturando la política en Norteamérica y Europa. Y se está advirtiendo a las naciones que se preparen para un «siglo de turbulencia», en palabras de la periodista británica Gaia Vince, a medida que el cambio climático desencadene nuevas migraciones masivas.

Colombia es el epicentro de lo que Naciones Unidas llama «un movimiento sin precedentes a través de las Américas». El presupuesto operativo de la agencia de la ONU para los refugiados en Colombia es el mayor de la región, con 124.8 millones de dólares. Las Américas acogen al 20 por ciento de los desplazados del mundo, y cerca de la mitad de ellos se encuentran en Colombia.

Colombia ha recibido más de 2.4 millones de migrantes de la vecina Venezuela y ha concedido el estatus de protección temporal a cerca de 1.8 millones de ellos. Debido a sus permeables fronteras, Colombia es también un canal para cientos de miles de personas procedentes de lugares tan lejanos como China y Nepal, que pasan de largo en su camino para intentar cruzar el Tapón del Darién, una espesa barrera selvática entre Colombia y Panamá. Solo en 2022, unos 250 000 migrantes cruzaron a Panamá a través de la Selva del Darién, el doble que el año anterior [enlace en español]. La ONU prevé que este año esa cifra llegue hasta 400 000.

Todo esto está sucediendo en un país que está confundido por su propia crisis migratoria interna. Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos: más de 6.7 millones desde 1985. Solo el año pasado, casi 69 000 personas se vieron obligadas a desplazarse, en su mayoría a causa de la violencia y las amenazas de grupos armados.

Para muchos cristianos de Colombia, la migración y el desplazamiento no son problemas humanitarios distantes, sino más bien donde el ministerio de la iglesia se concretiza.

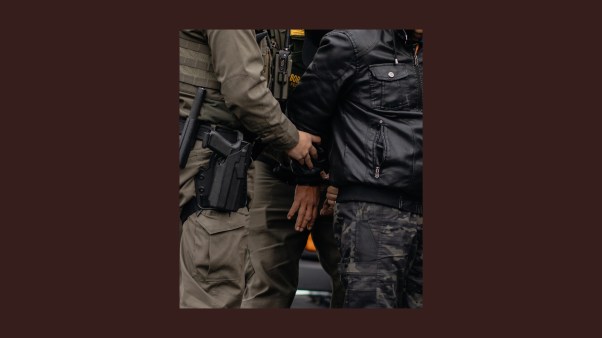

Foto ilustración por Mitchell McCleary / Fuente: Getty / Joe Raedle

Foto ilustración por Mitchell McCleary / Fuente: Getty / Joe Raedle«Recordamos que nosotros mismos hemos sufrido, y eso nos ayuda a responder», afirma Daniel Bravo, director de la Fundación Doulos, una organización sin fines de lucro que conecta a las iglesias que realizan un trabajo holístico comunitario entre los migrantes en Colombia y América Latina.

Bravo creció como hijo de pastor observando a sus padres servir a los desplazados internos. La misión integral era una parte natural del ministerio de sus padres; no fue hasta el bachillerato [secundaria, high school] cuando Bravo leyó sobre la misión integral de Padilla. Los escritos de Padilla le dieron el lenguaje para definir una teología que él ya vivía y respiraba. Lo mismo ha encontrado en la mayoría de las iglesias con las que trabaja: «Mucha gente está haciendo misión integral sin siquiera conocer el término».

En general, esas iglesias también son pequeñas, poseen pocos recursos y se encuentran en zonas rurales.

En San Juan de Urabá, una ciudad costera junto al mar Caribe, visité una iglesia que ayuda a los 2000 inmigrantes venezolanos que se han asentado allí. Centro de Restauración Príncipe de Paz es una congregación de unas dos docenas de personas, en su mayoría desplazados internos. La gente la llama «la iglesia sin muros», por su edificio al aire libre y sus brazos abiertos a los forasteros.

El pastor José Higinio Licona dijo que ayudar a los migrantes es instintivo: «Claro que sí». ¿Cómo no van a hacerlo? «Todos somos desplazados internos», dijo Licona. «Es algo natural que nos sale del corazón. Sabemos lo que es ser desplazado».

En 1992, un grupo de unos 50 desplazados cristianos quedó atrapado en una zona de guerra entre guerrilleros y paramilitares cerca del pueblo de Licona. Licona suplicó a las autoridades municipales que brindaran ayuda, pero «dijeron que traer a mucha gente a nuestro pueblo causaría un problema sanitario», recuerda Licona. Así que él y su padre utilizaron su propio dinero para alquilar un camión, recoger al grupo y llevarlo a San Juan de Urabá, y así fue como comenzó su ministerio como pastor. «No empecé predicando, sino ayudando a los demás».

Licona mismo huyó de los violentos grupos guerrilleros en su ciudad natal de Mulatico, en el noroeste de Colombia, en 1984. Cuarenta años después, no puede evitar llorar cuando habla de los cuerpos mutilados que eran mordidos por perros y picados por pájaros, y del hambre atroz que no lo dejaba dormir.

La familia de Licona poseía más de dos hectáreas de tierras de cultivo, donde ordeñaban vacas y cultivaban yuca y maíz. Cuando empezaron a ver extraños con uniformes verdes por el pueblo, la gente se encerró en sus casas. Una noche, cuando Licona regresó a casa de la iglesia, docenas de hombres uniformados y armados ya lo esperaban en su casa, tomando la limonada que su esposa había preparado. Lo invitaron a unirse a sus fuerzas.

Decidió que era hora de marcharse. Licona y su familia huyeron con unas pocas vacas, que luego vendieron. Licona recuerda que se subió a un árbol de guayaba y arrojó la fruta a su mujer, su única comida del día. Nunca recuperaron sus tierras.

Casi todos en la iglesia de Licona tienen historias similares de pérdida y dolor. Por eso, cuando hace tres años empezaron a llegar inmigrantes venezolanos a su pequeña ciudad, los miembros de la iglesia pusieron manos a la obra. Carnearon dos vacas y cosecharon 1000 libras de yuca (casi 500 kilos). Ayudaron a los inmigrantes a pagar un alquiler y a solicitar estatus de protección temporal. Organizaron cenas especiales con comida casera típica de Venezuela. Les ofrecieron un oído para escuchar y un hombro sobre el que llorar. Dieron de lo poco que tenían.

Para algunos inmigrantes venezolanos, esta iglesia fue su única fuente de ayuda. Marialejandra Pérez me contó que estaba embarazada y tenía un hijo de dos años cuando llegó a San Juan. Cuando comenzó la pandemia, su marido perdió su trabajo. Podrían haber pasado hambre si la iglesia no hubiera ayudado a su familia a arrendar una pequeña parcela de tierra para cultivar.

Magrey Vielma me contó que había sido desplazada dos veces, primero de Venezuela, y luego de una pequeña ciudad de Colombia donde había enfrentamientos entre grupos armados. Cuando llegó a San Juan, la iglesia la ayudó a conseguir pañales, comida caliente y mantas.

Aunque muchos migrantes venezolanos viajan a otros países como Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, una mujer me dijo que nunca se había planteado esa opción: «Colombia ha sido buena con nosotros».

Yuleimar del Carmen Peña, una emigrante venezolana que vive en San Juan desde hace dos años, me contó que la iglesia de Licona la ayudó a pagar el pasaje de autobús a San Juan. El pastor la recibió en la estación de autobuses con una sonrisa. «Yo soy el testimonio de lo que Dios está haciendo aquí», dijo Peña mientras citaba Mateo 25 palabra por palabra. «Podemos ver a Dios a través de personas como el pastor … [las personas que ayudan a los migrantes] son la prueba de que Dios no nos ha abandonado».

No todas las iglesias de Colombia se han sentido obligadas a ejercer el ministerio con inmigrantes. Licona dijo que trató de convencer a otros pastores de San Juan para que ayudaran, pero hasta ahora siente que su iglesia está trabajando sola. «Lamentablemente, tengo que decir que otras iglesias no han entendido el verdadero evangelio», dijo. «Solo se preocupan de las necesidades espirituales de la gente, no de sus necesidades físicas».

En Necoclí, una remota ciudad turística junto al golfo de Urabá, vi el mismo letargo entre las iglesias. Necoclí es una de las últimas paradas de los migrantes que atraviesan Colombia hacia el norte antes de llegar al Tapón del Darién. En 2021, en el punto álgido de la crisis migratoria, unos 10 000 migrantes (cifra que equivale a la mitad de los 20 000 habitantes habituales de la ciudad) abarrotaban playas y hostales, y dormían bajo los cocoteros, a la espera de cruzar el golfo en barco y comenzar la travesía de 100 km (60 millas) a través de la traicionera selva que separa Colombia de Panamá. Los sistemas de electricidad y agua de la ciudad se colapsaron, y las autoridades locales declararon que la situación era una «calamidad pública». Algunas ONG, como la Cruz Roja, ofrecieron asistencia médica. Pero por lo demás, los migrantes estaban solos.

Según Euder Argumedo, pastor de la Iglesia Cristiana Catedral de la Fe, en Necoclí hay 17 iglesias evangélicas. Dice que su iglesia es una de las escasas tres congregaciones que han ayudado a los migrantes. «Las iglesias locales son apáticas. Piensan que [la crisis] no tiene nada que ver con ellas», afirma.

Algunos cristianos colombianos intentan cambiar esa mentalidad.

El Seminario Bíblico de Colombia, con sede en Medellín, puso en marcha su Proyecto Fe y Desplazamiento [enlace en español] en 1996 para movilizar a las iglesias evangélicas locales en torno a la atención de los desplazados internos. Con base en las ideas de la misión integral, el programa anima a las iglesias locales a utilizar sus propios recursos para ayudar a los desplazados internos a prosperar espiritual, social, psicológica, política, educativa y económicamente. Seis comunidades de todo el país están haciendo pruebas piloto con el plan de estudios del programa.

El director del proyecto, Christopher Hays, dice que esperaba que las iglesias de la capital, Bogotá, que son las que tienen congregaciones mejor formadas y están más cerca de los recursos y el poder, fueran las más eficaces. No obstante, estas congregaciones eran más propensas a abandonar el programa que las iglesias pequeñas, pobres y rurales. Hays sospecha que los habitantes de las zonas urbanas, acostumbrados a acceder más fácilmente a los recursos públicos, «esperan que el gobierno arregle las cosas», mientras que los habitantes de las zonas rurales han aprendido a no esperar la intervención de otros.

Getty / John Moore

Getty / John MooreUn reto inmediato al que se enfrentó el Proyecto Fe y Desplazamiento fue conseguir que las iglesias se preocuparan. A pesar de ser la cuna de la misión integral, la iglesia latinoamericana ha tardado más en adoptarla que otras partes del mundo, afirma Hays. La mayoría de los evangélicos latinoamericanos son pentecostales, con una teología dispensacional de influencia estadounidense que hace hincapié en salvar almas.

«El reto no consiste tanto en ayudarles a ver que es un problema», dijo Hays. «El reto es más bien ayudarles a ver que es un problema que debería preocupar a la Iglesia, porque tienen una fuerte tendencia evangélica dualista» (es decir, restan importancia a las necesidades terrenales). Lo primero que necesitan estas iglesias es un «cambio de paradigma» en su teología, afirma Hays.

Pero la teología solo llega hasta cierto punto. La misión integral es más que un marco intelectual. Es una encarnación del Evangelio que, tal como se modeló en la vida, el ministerio y la muerte de Cristo en la cruz, conlleva un costo.

Durante diez años, Deiner Espitia fue pastor de una iglesia en un asentamiento de desplazados internos en las afueras de Puerto Libertador, una ciudad del norte de Colombia. A través de una asociación con Compassion International, su iglesia dirigía un centro comunitario que proporcionaba alimentos, servicios sanitarios y actividades para 350 niños unas tres veces por semana. Pero notaba el resentimiento y la desesperanza en los padres de los niños, y se preguntaba qué podía hacer la iglesia por ellos.

«El desplazamiento forzado genera un duelo silencioso», dijo Espitia. Él lo sabe: él mismo fue desplazado dos veces cuando fundó la iglesia. Según Espitia, los desplazados internos luchan contra la discriminación, el desempleo, la pobreza cíclica, la disfunción familiar y profundos traumas. Muchos depositan sus esperanzas en las reparaciones prometidas por el gobierno. Si éstas no se materializan, los desplazados internos a menudo parecen renunciar a la vida.

«Realmente lo pierdes todo. Pierdes las ganas de seguir. La esperanza se disipa», dice Espitia. Los desplazados vienen a la iglesia y cantan canciones de adoración e incluso sirven, «pero sirven esperando algo a cambio. Están enfadados. Aunque no hablan mucho de ello, el primer resentimiento es contra Dios. Y la pregunta siempre es ¿Por qué? ¿Dónde estabas?».

Espitia oró para que Dios le revelara lo que la Iglesia podía hacer por ellos. Entonces oyó hablar del Proyecto Fe y Desplazamiento. Su iglesia comenzó a ofrecer clases en 2016.

Al principio, decenas de familias de la comunidad se presentaron, esperando recibir algo a cambio. Pero no se les dio nada, y muchos desaparecieron. Solo unas 15 familias se quedaron y siguieron todo el programa.

Parte del plan de estudios es un juego llamado «Podemos», en el que los participantes enumeran sus habilidades, experiencias y capacidades individuales. El juego ayuda a las personas a identificar áreas en las que pueden servir y formas en las que podrían generar ingresos. El objetivo es hacerles pasar de un espíritu de derrota a uno de confianza y gratitud. Los participantes también estudian los relatos bíblicos que hablan de desplazamiento, para que puedan identificarse con personajes como Noemí y Rut, quienes también se enfrentaron a la pérdida y el desplazamiento.

La transformación fue asombrosa, dijo Espitia. En ocho meses, las familias que participaron en el programa habían creado sus propios negocios. Algunas que sabían pescar abrieron un negocio de pescadería. Otras, que antes tenían cultivos, consiguieron tierras y plantaron arroz, ñame y yuca. Una familia se dedicó a la apicultura. Otra abrió una pequeña tienda.

«El cambio fue muy rápido», dice Espitia. «Sus casas pasaron del plástico al ladrillo. Estaba claro que estos desplazados internos tenían un enorme potencial. Incluso como su pastor, no sabía de lo que eran capaces». Y no solo se liberaron de la pobreza física, dijo Espitia. En medio de la hostilidad y la soledad, las familias encontraron «la esperanza de que sí podemos florecer».

Luego, en 2019, Espitia fue desplazado por tercera vez.

La primera vez tenía 10 años. Grupos guerrilleros asesinaron a sus abuelos, tíos y primos, y secuestraron a su padre.

La segunda vez que fue desplazado, Espitia tenía 24 años y era propietario de una tienda. Los grupos paramilitares intentaron extorsionarlo. Un comerciante vecino se negó a pagarles y le dispararon a la puerta de Espitia. Entonces Espitia, su mujer y sus tres hijos salieron huyendo.

La tercera vez, sin embargo, fue la más dura.

El ministerio de Espitia con los desplazados internos por fin estaba floreciendo. Su mujer había encontrado un trabajo como auxiliar de enfermería. Estaban construyendo la casa de sus sueños. Y entonces denunció a un hombre de la comunidad por abusar sexualmente de una menor. Espitia recibió amenazas de muerte. El hermano del acusado, miembro de un grupo paramilitar, envió a alguien en moto a amenazar con una pistola a los hijos de Espitia en la escuela. Espitia no podía, en conciencia, retirar la acusación. Así que, una vez más, su familia huyó, dejando atrás su iglesia, una casa a medio terminar y el trabajo de su mujer.

Unos amigos invitaron a la familia a alojarse en el seminario de Medellín. Allí, por primera vez, Espitia se vio obligado a tomarse un descanso, mismo que ha durado años. Había estado brindando consejería a otros desplazados internos para ayudarlos a procesar su dolor y resentimiento. Finalmente se dio cuenta de que no había procesado del todo sus propios sentimientos. «Mi corazón estaba lleno de ira contra Dios», dice.

Después de cuatro años, él y su esposa siguen luchando con Dios para encontrar sentido a su lucha. «Estábamos haciendo muchas cosas por el Señor, por su reino», dice Espitia. «Justo cuando empezábamos a cantar, Dios nos cerró la boca». Sus tres hijos, que ahora tienen 18, 21 y 23 años, también han luchado por dar sentido a su fe.

Cuando conocí a Espitia en el seminario, él era estudiante allí, a un semestre de graduarse. En ese momento, estaba trabajando en su tesis sobre lo que las iglesias pueden hacer por los desplazados internos, no solo por los que se han asentado en comunidades, sino por los que han sido desplazados recientemente. ¿Cómo sería que estas personas también florecieran de verdad?

Esta vez no lo preguntaba solo como pastor. Se lo preguntaba a sí mismo.

Ya no es un héroe que salva a otros en la relativa comodidad de su propio ministerio. La relación de Espitia con Dios ha cambiado. También lo ha hecho su relación con su mujer y sus hijos.

Y también su misión ha cambiado. Ahora está más arraigado en su vulnerabilidad y en la persona de Cristo. Espitia vive su propio tema: lo encarna. Tiene una comprensión más integral de lo que significa dejar que el Evangelio transforme la vida humana en todas sus dimensiones y de lo que significa, como él lo describe, «florecer en medio del desierto».

Si Mauricio Miranda, el pastor de la iglesia fronteriza de Cúcuta, estaba cómodo hace siete años, ahora nadie en su iglesia lo está.

Todo alrededor de la Iglesia para la Frontera es un caos. En la puerta principal, la gente se acurruca en colchones de cartón. A una manzana de distancia, las motocicletas tocan el claxon y los taxis chirrían al cruzar el puente que ha sido reabierto al tráfico de vehículos. Hombres y mujeres jóvenes golpean las ventanillas de los coches ofreciendo trabajo manual y sexo a cambio de dinero. Guerrilleros armados y otros grupos criminales patrullan la frontera y vigilan la iglesia, que ha sido asaltada en múltiples ocasiones.

Cuando llegó la pandemia, la economía colombiana se hundió y muchos colombianos perdieron sus empleos. Era el peor momento para que un país se enfrentara también a millones de inmigrantes cruzando la frontera.

Miranda utilizó su propio dinero para comprar alimentos y bebidas cuando la iglesia empezó a repartirlos en octubre de 2016. Luego, los miembros de la iglesia empezaron a contribuir. Poco después, una panadería donó pan, y otra tienda ofreció añadir una caja de bebidas por cada caja que Miranda compraba. Una pareja de San Antonio, Texas, ayudó a recaudar fondos para comprar el almacén que se convirtió en la Iglesia para la Frontera.

Pero Iglesia para la Frontera es algo más que un edificio religioso: es un centro de distribución de alimentos, una microempresa, una escuela, una clínica médica y un salón de fiestas para quinceañeras. Los dólares estadounidenses ayudaron a comprar máquinas de coser para poner en marcha una empresa de costura y zapatería para mujeres venezolanas. Una iglesia de Houston patrocina un programa de educación y alimentación para 80 niños venezolanos que no pueden asistir a la escuela.

Operación Bendición trajo equipos médicos para tratar a migrantes venezolanos enfermos y, después de que los equipos de trabajo sudaran a chorros en el almacén mal ventilado, la organización ayudó a instalar aire acondicionado.

«Lo instalaron dos semanas después de que la iglesia de la frontera abrió sus puertas», cuenta Miranda riendo. «Cuando estábamos en el centro de Cúcuta, tardamos 10 años en instalar un aparato de aire acondicionado. Y en esta iglesia, ¡nos llevó dos semanas!».

Al principio, Miranda mantuvo abiertos tanto el edificio del centro como el de la frontera. Pero en 2019, la iglesia del centro se trasladó permanentemente a la frontera. Cinco familias —casi la mitad de la congregación— abandonaron la iglesia en señal de protesta, si bien regresaron poco tiempo después.

En los últimos siete años, Miranda calcula que su iglesia ha atendido a más de 70 000 migrantes venezolanos.

Foto ilustración por Mitchell McCleary / Fuente: Ferley Ospina para Christianity Today

Foto ilustración por Mitchell McCleary / Fuente: Ferley Ospina para Christianity TodayUna de ellas es Emily, una joven de 18 años a la que Mauricio e Isabelina Miranda conocieron cuando no tenía hogar y dormía bajo un árbol. Emily tenía entonces 14 años, estaba delgada por la desnutrición y cubierta de suciedad. Su madre vendía drogas en Venezuela y una hermana mayor trabajaba como prostituta en Colombia. La iglesia la acogió. Cuando Emily cumplió 15 años, Isabelina le organizó una fiesta de quince años y la vistió con un vestido y zapatos nuevos.

Esa fue la primera fiesta de quince años de la iglesia para una niña inmigrante. Desde entonces, ha celebrado 25 más.

Ahora Emily es profesora en la escuela de la iglesia y vocalista principal en el equipo de alabanza. Si solo la vieras en el escenario, nunca te darías cuenta de que es sumamente tímida. Levanta las manos y se golpea el pecho mientras adora a Dios. Salta, baila y grita, y sus gruesos rizos rebotan alrededor de su cara. Si se oyen cantos fuertes y alegres en el puente Simón Bolívar, lo más probable es que se trate de Emily.

Y los jóvenes de la Iglesia para la Frontera, esos jóvenes que René Padilla temía que la Iglesia pudiera perder cuando estaba forjando sus ideas sobre la misión integral hace medio siglo, son testigos de todo ello. Diana Martínez, una estudiante universitaria de 18 años, recuerda aquellos primeros años cuando la iglesia estaba en el centro de Cúcuta. Tenía unos 10 años cuando su padre se unió a Miranda para llevar pan y agua al paso fronterizo.

A lo largo de los años, ha visto a gente entrar en la iglesia luciendo como si la vida los hubiera desechado. Recuerda a una venezolana que llegó a la iglesia sucia, desaliñada y abatida. Se ganaba la vida recogiendo basura. Durante meses y años, Martínez fue testigo de su transformación. Empezó a maquillarse. Tenía ropa limpia. Ya no tenía que rebuscar en los contenedores de basura para sobrevivir. Su semblante también cambió: ahora había esperanza. Y alegría.

«Eso tiene un impacto en mi fe», afirma Martínez. «Aquí ves a la gente transformarse. Veo con mis propios ojos cómo Dios puede transformar vidas cuando le abrimos nuestros corazones, y por eso puedo decir con certeza que sí, Dios transforma vidas».

Su pastor no tiene por qué preocuparse de que esta joven universitaria abandone su fe o su iglesia, el lugar donde ve milagros.

«¿Por qué iba a hacerlo?» dice Martínez. «Quiero quedarme en esta iglesia hasta que Jesús vuelva».

Sophia Lee es redactora global de CT.

Traducción y edición en español por Sofía Castillo y Livia Giselle Seidel.