El año 1968 fue trascendental para mí. En todo el país, la revolución estaba en el aire. Yo era un estudiante de arquitectura de primer año en Boston, sin nada que me impidiera convertirme en un radical.

Crecí en una iglesia congregacional de corte liberal, a la que asistíamos mi hermana y yo con mi madre. Durante mi primer año de bachillerato [high school], mi madre —a instancias de mi tío, miembro de los Gedeones— llegó a la fe genuina en una iglesia bautista donde se predicaba el Evangelio. (Mi padre, un católico caduco, y mi abuela también llegaron a conocer a Jesús allí).

En cuanto a mí, seguí sin mostrar interés alguno por el cristianismo. Para cuando me fui a la escuela de arquitectura, ya estaba empezando a caer en la contracultura de los años 60. Educado por mi iglesia liberal y por la escuela pública para creer que podía ser una buena persona sin abrazar las afirmaciones sobrenaturales de la Biblia, pronto acepté el relativismo moral y espiritual que reflejaba la mezcla de religiosidad oriental y optimismo estadounidense de la contracultura. Creía que todas las religiones se dirigían a la misma cumbre gloriosa.

Me uní a la Resistencia de Boston, un grupo estudiantil que promovía la oposición no violenta a la guerra de Vietnam y al reclutamiento para la misma. Estuve presente en una masiva manifestación contra la guerra en el Jardín Público de Boston en la que el icono de la contracultura, Abbie Hoffman, se refirió al edificio John Hancock como una “aguja hipodérmica en el cielo”. Estábamos seguros de que nuestro movimiento era tan importante como la Revolución Americana. Éramos una vanguardia preparada para cambiar el curso de la civilización occidental.

Ilusiones rotas

En 1970 abandoné la universidad para unirme a una comuna en Oregón. Casi todos los hippies soñaban con peregrinar a la Costa Oeste. Además, las montañas del noroeste del Pacífico resultaban particularmente atractivas para mi lado aventurero. Durante mi verano allí, fuimos de excursión, acampamos y escalamos entre las Tres Hermanas de la Cordillera de las Cascadas. También disfrutamos de muchas discusiones profundas sobre la religión oriental y el sentido de la vida.

Sin embargo, la vida en la comuna resultó ser profundamente desmoralizante. Por decir lo menos, desvaneció mi ingenua confianza en la bondad inherente de la humanidad. A pesar de mi supuesto rechazo a la moral dominante, ciertas actitudes residuales sobre la ética sexual y la responsabilidad personal simplemente se negaron a morir. Uno de mis compañeros hippies llegó a llamarme “puritano”, cosa que en ese lugar no era ningún cumplido.

Por ejemplo, seguía creyendo que el sexo estaba destinado al matrimonio, o al menos a las relaciones serias. Pero esa norma se incumplía en todas partes. También creía en la ética de trabajar duro y ser responsable de mis propios gastos. Pero muchos miembros de la comuna esencialmente vivían a expensas de sus padres, estilo de vida que se manifestaba en su negligencia crónica en tareas como lavar los platos o limpiar el baño. Aunque fumaba marihuana y me permitía un viaje psicodélico ocasional, mi comportamiento era bastante tranquilo para los estándares de la comuna.

El punto de ruptura, para mí, llegó durante un festival de música de una semana conocido como Vortex I. Financiado conjuntamente por la contracultura de Portland y el gobierno de Oregón, pretendía desviar la atención de una aparición del presidente Nixon y ponerle una cara pacífica al movimiento antiguerra. Pero la profundidad de la depravación que presencié allí me convenció de que tenía que alejarme.

Volví a la zona de Boston en el otoño de 1970 profundamente deprimido. Había ido a Oregón en busca de amor y paz, pero ahora sentía que el peso de mis ideales se derrumbaba. Fue una época oscura para muchos entusiastas comprometidos con la contracultura. Janis Joplin, que cantaba el blues como nadie, y Jimi Hendrix, que nos hipnotizaba con un fenomenal trabajo de guitarra, habían muerto recientemente por sobredosis.

Desilusionado con la vida en la contracultura, me hundí en un período de cinismo. Una sensación de desesperanza de la humanidad se cerró sobre mí como una niebla espesa. Unas cuantas incursiones en el misticismo oriental me dejaron con un enorme vacío del alma. Sólo el I Ching (o Yi Jing), un antiguo manual de adivinación chino, ofrecía algún rayo de esperanza. (Un amigo me había advertido que sus poderes estaban más allá de la influencia ordinaria de la literatura religiosa).

El I Ching consta de varios “cambios”, u oráculos, que prometen una guía individual basada en el supuesto orden del cosmos (el Tao). Pero en lugar de leerse en un orden secuencial, como lo haría un cristiano leyendo un devocional diario, los usuarios del I Ching lanzan seis varillas de milenrama (tallos de hierba medicinal), y el patrón resultante determina el texto que leen.

Un día lancé mis monedas de un centavo —el sustituto americano de las varillas de milenrama— y me encontré con una combinación insólita. Todos los centavos salieron cara, los seis. En el marco del I Ching, esto equivalía a seis líneas horizontales superpuestas, un patrón que simbolizaba el encuentro del cielo y la tierra. El oráculo correspondiente predijo un encuentro con alguien que me guiaría en el futuro, afirmando: “El movimiento del cielo está lleno de poder”.

Un lema en mi anuario de bachillerato prometía: “Él es el arquitecto de su propio futuro”. Sin embargo, estaba descubriendo el poder mucho mayor de los propios movimientos del cielo. Dios estaba utilizando la falsa religión para atraerme hacia la verdad.

La verdad liberadora

Varios días después, me senté en mi habitación desesperado, dándome cuenta de mi propia condición desesperada: yo era el problema. No “la clase dominante”, ni mis amigos hedonistas de Oregón. Mi corazón estaba oscuro por el egoísmo. Sabía que estaba viviendo para mi propio placer y satisfacción. Volteé a ver una imagen de Jesús que había recibido de un amigo de la comuna. En su mente, Jesús era el gurú por excelencia.

La foto mostraba a Jesús sonriendo benignamente. Pero su corazón sangrante me recordó de la Crucifixión. Entonces me di cuenta: Jesús había muerto por pecadores como yo.

Casi inmediatamente, busqué mi Biblia y me dirigí por casualidad al libro de Jonás, donde leí:

Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. (1:3-4, NVI)

Este era yo: huyendo de un Dios cuya gracia dejó que la generación de Woodstock me tragara y me escupiera, todo para poder llamar mi atención.

A partir de ese momento, leí la Biblia con voracidad, y rápidamente me afiancé de Juan 8:31-32: “Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: —Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”. Yo quería contarle a todo el mundo la libertad que había hallado en las buenas nuevas de Jesucristo. Así que busqué la comunión con otros cristianos, incluidos algunos estudiantes de Harvard en mi cooperativa de Cambridge. Y conducía hasta New Hampshire la mayoría de los domingos para adorar en la iglesia de mi madre.

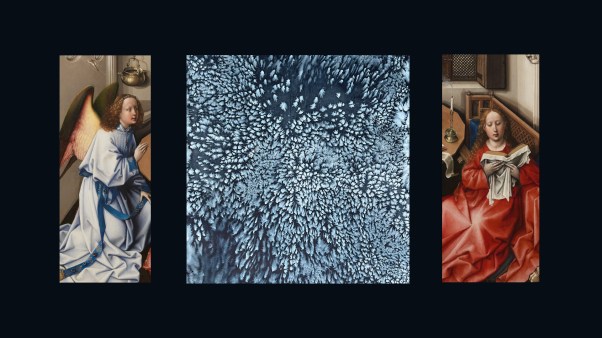

Mi hambre espiritual e intelectual me llevó a estudiar con Francis Schaeffer en su L'Abri Fellowship en Suiza. Allí descubrí la rica herencia de la teología reformada, que a su vez me lanzó al Seminario Teológico de Westminster y a 40 años de ministerio en la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa.

El fervor revolucionario de los años sesenta no hizo más que sumirme en la desesperación. Ahora, gracias a Cristo, mi esperanza está construida sobre roca sólida, no sobre arena movediza.

Gregory E. Reynolds es pastor emérito de la Iglesia Presbiteriana Amoskeag en Manchester, New Hampshire. Es autor de The Word Is Worth a Thousand Pictures: Preaching in the Electronic Age y editor de Ordained Servant: A Journal for Church Officers.

Traducción y edición en español por Livia Giselle Seidel