Quizás esto te suene familiar: un grupo de cristianos pasó una semana en un país en desarrollo construyendo casas para personas que la mayoría de los estadounidenses considerarían muy pobres. Aunque salieron orgullosos de su trabajo, algunos voluntarios también expresaron que, a pesar de sus muchas necesidades materiales, sus anfitriones parecían disfrutar de una felicidad más profunda que muchos estadounidenses que viven en ciudades prósperas y cómodos suburbios. Las personas a las que sirvieron eran generosas y profundamente comprometidas con su fe, con sus familias y con sus comunidades.

¿Qué sucede en esos casos? ¿Son las percepciones de mayor felicidad o generosidad meras fantasías de los turistas, o son reflejos de realidades más profundas? ¿Cómo nos comparamos con nuestros vecinos, ya sean los de la calle de al lado o los del otro lado del mundo? Y, en cualquier caso, ¿qué es la felicidad?

Podríamos responder a estas preguntas analizando el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, la desigualdad económica o los indicadores de salud tales como la esperanza de vida. Podríamos clasificar a los países en función de las respuestas que dan las personas a una única pregunta sobre cómo calificarían su vida, desde «la mejor» hasta «la peor posible».

Sin duda, estos son factores importantes, pero solo rozan la superficie de lo que constituye una vida plena. La plenitud abarca cómo los seres humanos viven bien y profundamente, no solo con salud mental y física o seguridad financiera, sino también en cuanto a otros aspectos como un sentido de significado y propósito; el cultivo del carácter; las relaciones interpersonales cercanas y las relaciones con la comunidad; y, para muchos, la búsqueda de bienes trascendentes sagrados, como la salvación, la paz o la unión con Dios.

Para comprender mejor cómo se distribuye la plenitud a nivel mundial y las vías clave para que los individuos y las comunidades alcancen la plenitud, nosotros (junto con nuestros financiadores y colegas) lanzamos el Global Flourishing Study (en adelante GFS), un innovador estudio longitudinal de cinco años de duración en el que participan más de 200 000 adultos de 22 países, lo que representa más del 40 % de la población mundial.

En lugar de realizar una encuesta puntual, el GFS sigue a los mismos participantes durante cinco años, lo que constituye una forma más sólida de estudiar la vida de las personas. En nuestra primera fase de investigación, se encuestó a los participantes sobre sus vidas, tanto en el presente como en cuanto a cómo se veían a sí mismos cuando tenían 12 años, incluyendo sus emociones (como los sentimientos de felicidad, paz o soledad); sus creencias (sobre Dios, el gobierno y otros); y sus comportamientos (donaciones caritativas, asistencia a servicios religiosos, mostrar amor a los demás).

El estudio GFS no tiene precedentes ni en su alcance ni en su rigor, y el 30 de abril de 2025, nuestro equipo de más de 40 investigadores publicó los resultados en Nature, la revista científica más importante del mundo.

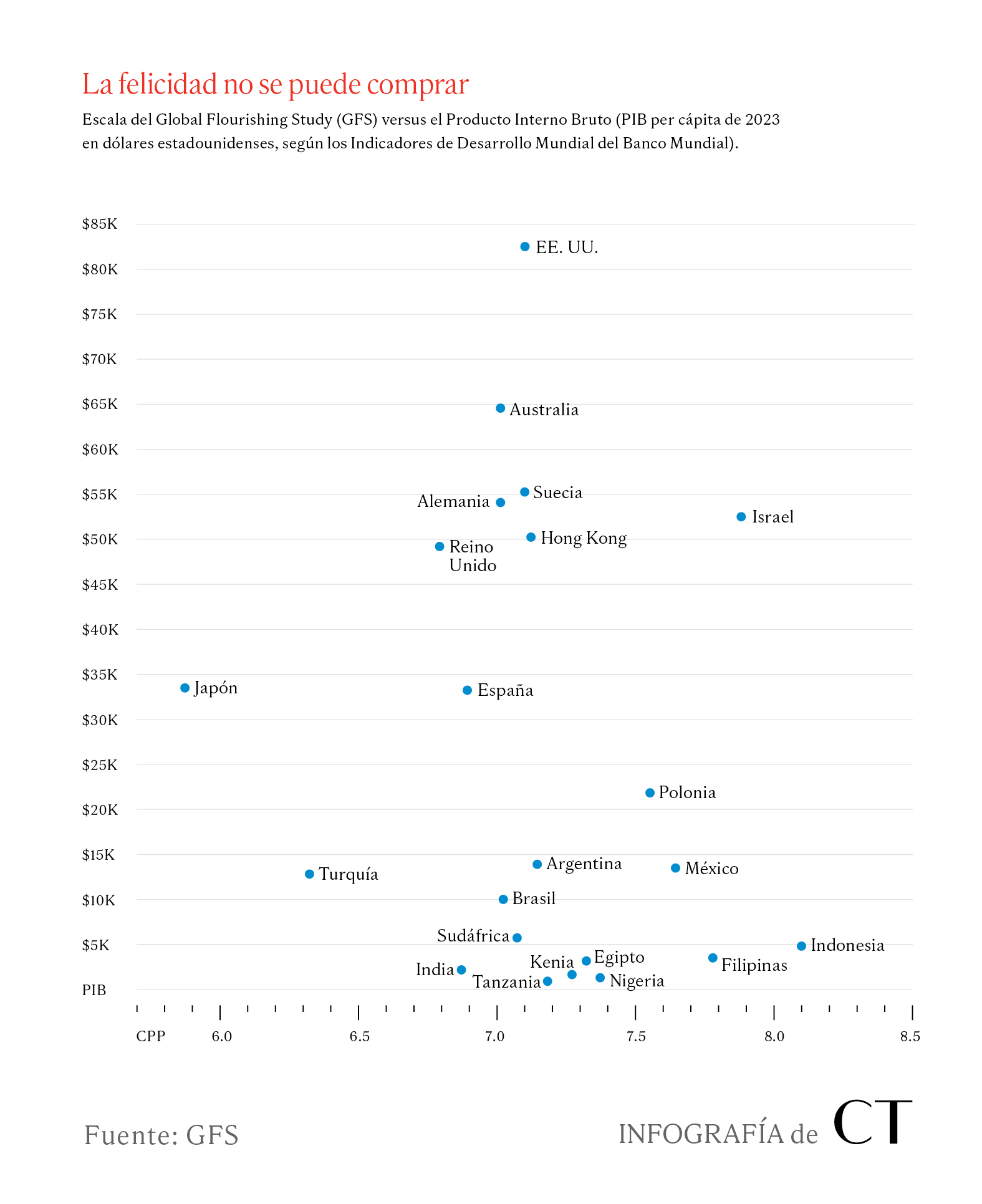

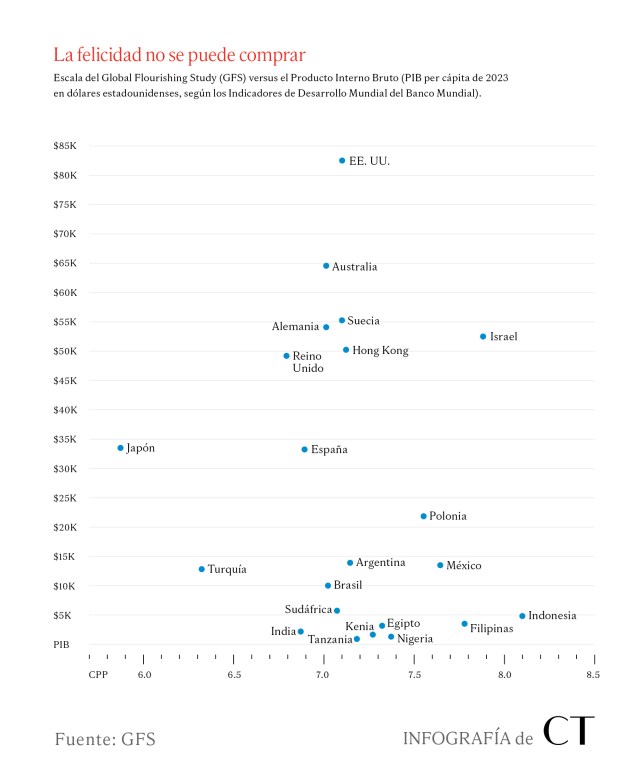

Los resultados de la primera oleada de la GFS son tan amplios que no pueden resumirse en unas pocas líneas, pero cuando se analizan en su conjunto, surgen patrones sorprendentes. En primer lugar, encontramos que los países con un PIB per cápita más alto suelen tener un índice de «plenitud compuesta» más bajo, que es la media de las puntuaciones obtenidas en 12 preguntas que abarcan seis amplios ámbitos de la plenitud (felicidad autoevaluada, salud, [percepción del] sentido de la vida, carácter, relaciones y seguridad financiera).

Por ejemplo, incluso después de tener en cuenta la seguridad financiera autoevaluada, países de ingresos medios y bajos como Indonesia, México, Kenia y Tanzania (este último con un PIB per cápita en 2023 de 1211 dólares) tienen puntuaciones medias de plenitud compuesta más altas que países ricos como Estados Unidos, Suecia, Alemania y Japón. Los habitantes de Tanzania, uno de los países más pobres del mundo, declaran tener una mayor sensación de plenitud general que los suecos, que son ricos y viven en un país estable.

Si miramos más allá de la plenitud compuesta y nos fijamos en aspectos específicos de una buena vida, vemos que los países económicamente desarrollados tienen puntuaciones medias altas en bienestar financiero autoevaluado, acceso a la educación y valoración de la vida. Sin embargo, los países más pobres obtienen puntuaciones más altas en emociones positivas, percepción de sentido y propósito, carácter y virtud, y conexión social y relaciones. En algunos países de ingreso medio, como Indonesia, México o Filipinas, la gente incluso se considera más sana que los estadounidenses, los suecos o los japoneses.

Los dos países con las puntuaciones medias más altas y más bajas en plenitud compuesta —Indonesia y Japón, respectivamente— son emblemáticos de esta división entre la plenitud «humana» y la plenitud «material». Podría parecer más intuitivo que Indonesia, con un PIB per cápita de 4876 dólares y una esperanza de vida de 74 años, se situara muy por detrás de Japón, con un PIB per cápita de 33 766 dólares y una esperanza de vida de 85 años, en muchos aspectos autoevaluados con respecto a la plenitud. Sin embargo, el GFS dice algo más complejo: de los 22 países, Indonesia tenía el promedio nacional más alto y Japón el más bajo en muchas facetas de la plenitud, que van desde las emociones positivas y la percepción del sentido de la vida, hasta el carácter y la seguridad financiera.

Es posible que los japoneses, al igual que los habitantes de Asia del Este en general, interpreten algunos de estos elementos o escalen sus respuestas de manera diferente a otras poblaciones; sin embargo, los participantes japoneses también obtienen las puntuaciones más bajas en preguntas donde solo deben responder sí o no, como si tienen un amigo cercano o íntimo.

En general, el patrón es sorprendente: algunos países con mayor riqueza y longevidad pueden haber alcanzado estos beneficios a costo de la verdadera plenitud. La primera oleada de datos de la GFS aún no puede establecer estas causas divergentes, pero hay pistas: países como Indonesia, México e Israel, con mayores grados de plenitud humana y la mayor plenitud compuesta en general, también tienen tasas superiores a la media en aspectos como el matrimonio, la participación comunitaria, la amistad, las creencias y la participación religiosa. Esto sugiere que, para la mayoría de las personas, la plenitud se encuentra sobre todo en redes densas y superpuestas de relaciones afectivas.

Uno de los hallazgos más sorprendentes de la primera oleada de la GFS es la fuerte asociación entre la identidad religiosa y la plenitud. En los 22 países, existe una diferencia de 0.81 puntos (en una escala de diez) en el índice compuesto de plenitud entre quienes asisten a servicios religiosos al menos una vez a la semana y quienes nunca lo hacen. Las personas que asisten regularmente también son significativamente más propensas a declarar que realizan actividades de voluntariado, muestran amor y cuidado hacia los demás y tienen una mayor percepción de sentido y propósito en la vida, entre otros aspectos de una vida buena.

Esto concuerda con investigaciones anteriores (en su mayoría, aunque no exclusivamente, sobre los estadounidenses) que indican que la asistencia a servicios religiosos en particular es un poderoso predictor de la salud, el bienestar y la plenitud posterior. Ninguna de estas pruebas demuestra de manera definitiva que la asistencia a la iglesia sea causa de una mejor salud y bienestar; sin embargo, el hecho de que surjan asociaciones similares cuando comparamos la asistencia [a la iglesia] en la infancia con los indicadores de bienestar en la edad adulta es una pista más de que el vínculo es causal, y las futuras oleadas de datos de la GFS podrían reforzar esta hipótesis.

Tomemos como ejemplo Indonesia. Indonesia tiene las puntuaciones más altas de la GFS en muchas mediciones de la plenitud; también es un país muy religioso, con un 98 % de la población que se identifica como musulmana o cristiana y un 75 % que asiste a servicios religiosos al menos una vez a la semana.

Israel es otro ejemplo único en la GFS, ya que es un país de altos ingresos (54 370 dólares de PIB per cápita) y próspero en varios ámbitos, con la tercera puntuación media más alta en felicidad y percepción de sentido de la vida, así como la tasa más baja de soledad en los indicadores de la GFS. También es un país claramente religioso entre los países ricos de la GFS, con un 32 % de su población que asiste a servicios religiosos al menos una vez a la semana —una tasa casi un 50 % superior a la de Estados Unidos—.

Por el contrario, Suecia y el Reino Unido, donde solo el 4.5 % y el 15 % de la muestra del GFS asisten regularmente a servicios religiosos, ocupan el 19.º y el 20.º lugar, respectivamente, en cuanto a percepción de significado y propósito. Y en Japón, apenas poco más del 3 % de la muestra del GFS asiste a servicios religiosos al menos una vez por semana, mientras que solo el 20 % dice creer en «Dios, dioses o espíritus». Cuanto más secular es un país, ya sea en cuanto a la adhesión religiosa o la participación, más tiende su población a declarar una falta de sentido, de pertenencia y de buen carácter.

Los seres humanos no son simplemente «religiosos» en un sentido general, sino que pertenecen a religiones y comunidades religiosas concretas. Publicaremos análisis adicionales de los datos de la GFS en los que se examinará cómo se distribuye la plenitud entre cada una de las familias religiosas más importantes de la muestra: el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo y el budismo. Por ahora, podemos destacar algunos puntos de interés.

El hecho más evidente sobre las tradiciones religiosas representadas en la GFS es su diversidad interna: Turquía e Indonesia son dos países grandes y mayoritariamente musulmanes. No obstante, el primero tiene la segunda puntuación media más baja en plenitud compuesta, mientras que el segundo, la más alta de la GFS. Sería difícil generalizar sobre «el mundo musulmán» a partir de tal diversidad. Los cristianos de la GFS también reflejan una fascinante variedad. En Tanzania, el 73 % de los cristianos (la mitad de los cuales son católicos romanos) afirmaron haber tenido «una experiencia religiosa que les cambió la vida», mientras que en Polonia, un país profundamente católico, solo el 9 % de los cristianos declararon lo mismo. El cristianismo en general, y el catolicismo romano en particular, tienen texturas muy diferentes en cada uno de estos países.

En los 22 países estudiados en el GFS, los jóvenes declararon los niveles más bajos de plenitud en promedio, mientras que las poblaciones de más edad declararon los niveles más altos. Esto es sorprendente: difiere de otros estudios, en particular los centrados en la satisfacción con la vida, que históricamente han encontrado patrones de edad en forma de U, es decir, más altos en ambos extremos de la vida y más bajos en el medio. Por el contrario, el GFS encontró que la plenitud obtiene mediciones prácticamente planas entre los 18 y los 49 años y luego aumenta de manera constante en las cohortes de mayor edad.

Estos patrones no solo se observan en la felicidad, sino también en la percepción de sentido de la vida, el carácter, las relaciones e incluso la salud autoevaluada, ya que los encuestados más jóvenes se autoevalúan ahora tan mal como los de mediana edad. Aunque este patrón no se da en todos los países —la curva en forma de U sigue vigente para la mayoría de los resultados en la India y Japón, mientras que la plenitud de vida disminuye con la edad en Polonia y Tanzania—, este nuevo patrón de edad está muy extendido y es preocupante, ya que sugiere que a los jóvenes no les va tan bien como a las generaciones anteriores.

A partir de estos datos transversales, no queda claro si se trata de un nuevo patrón para un grupo de edad —en el que cabría esperar que los jóvenes de hoy en día vieran aumentar su plenitud con el tiempo— o, por el contrario, de un nuevo patrón de cohorte, en el que los jóvenes se encontrarían en la cima de su propia curva en forma U, con un mayor deterioro esperado en el futuro.

Los datos de la GFS sobre la soledad, la identidad religiosa y la identificación con la comunidad tienen implicaciones de gran alcance para nuestra forma de vida. En primer lugar, la marcada división entre las vidas prósperas pero potencialmente más vacías de los países «desarrollados» y las vidas menos ricas materialmente pero quizás más plenas de los países «en desarrollo» plantea serias preguntas sobre si se deben perseguir las tan necesarias mejoras en la salud pública, las reformas políticas y el crecimiento económico en estos últimos países sin comprometer el significado o las relaciones satisfactorias y, de ser así, de qué manera debe hacerse.

Esta es una pregunta no solo para el Fondo Monetario Internacional y el Foro Económico Mundial, sino también para las organizaciones cristianas que se esfuerzan por aliviar la pobreza, las enfermedades y el hambre en el mundo. El reto consiste en emprender un desarrollo verdaderamente integral, de modo que centrarse demasiado en las condiciones materiales quienes viven en condiciones de pobreza no tenga un impacto negativo en sus comunidades vibrantes y amorosas.

Sin embargo, las lecciones que esta diferenciación sugiere para los países de ingresos bajos y medios no son necesariamente las mismas que ofrece a los países más ricos. En Estados Unidos, Reino Unido y Suecia, por ejemplo, la percepción del propósito y sentido de la vida aumentan con la educación. En Estados Unidos en particular, este patrón podría reflejar cómo décadas de desindustrialización han expulsado a los estadounidenses con menor nivel educativo de la clase media y han contribuido a fomentar una «epidemia de soledad y aislamiento». Podría decirse que estas comunidades necesitan un resurgimiento de condiciones de trabajo estable y valorado socialmente como fuente de sentido y dignidad, además de mejores ingresos, junto con otras opciones para alcanzar la plenitud.

En segundo lugar, la GFS refuerza aún más la tesis de que la participación religiosa puede ser un recurso vital para muchos aspectos de la plenitud. Si bien la religión es indiscutiblemente muy importante para el mundo en desarrollo, las asociaciones más fuertes con la plenitud a partir de la asistencia a servicios religiosos en la GFS se encuentran en los países más seculares, donde probablemente solo asisten los creyentes más fieles. Estos hallazgos deberían servir como un llamado de atención para lugares como los Estados Unidos, donde la participación religiosa semanal ha disminuido en aproximadamente un tercio desde el año 2000 hasta la actualidad. Como dos de nosotros escribimos anteriormente para CT (en español), la disminución de la asistencia a los servicios religiosos representa no solo una crisis espiritual, sino también una crisis de salud pública, con profundos efectos en la soledad, el aislamiento, la depresión, el suicidio y la adicción.

Como cristianos que también somos investigadores, nos alienta la evidencia de que la asistencia a la iglesia ofrece a la mayoría de las personas no solo la esperanza de la salvación, sino también una vida más «abundante» (Juan 10:10), es decir, una vida con sentido, amistades y virtud. No obstante, advertimos que no se debe citar esta u otra investigación empírica como prueba del favor particular de Dios hacia una denominación o comunión sobre otras. La asistencia a los servicios religiosos se asoció con un mayor plenitud en la gran mayoría de los países del GFS, aunque en unos cuantos países los efectos fueron indeterminados (y no disponemos de datos suficientes para hacer afirmaciones sobre la causalidad fuera de Norteamérica).

Desde las dispersas iglesias domésticas del período apostólico hasta el presente, los cristianos han sido grupos comunitarios, atendiendo a la advertencia bíblica contra «dejar de reunirnos» (Hebreos 10:25, ESV). Por supuesto, participar en un servicio de culto colectivo puede ser inconveniente (como puede atestiguar cualquiera que intente sacar a los niños pequeños de casa un domingo) o una fuente de dolor (como puede atestiguar cualquiera que haya asistido a la iglesia durante determinado tiempo). No obstante, aunque algunos puedan ver «ir a la iglesia» como una reliquia del pasado, la investigación empírica nos recuerda lo que dice la Escritura: reunirse como creyentes es esencial y poderoso. Esto es cierto incluso —y quizás especialmente— en los países más seculares, donde las comunidades religiosas se parecen cada vez más a los grupos comprometidos de la iglesia primitiva, cuyas evidentes diferencias con sus vecinos los convirtieron en sal y luz en un mundo que no sabía nada del evangelio.

Por último, además de sus implicaciones para la vida comunitaria y religiosa, el GFS destaca las dificultades que enfrentan los adultos jóvenes en comparación con sus mayores y con las generaciones anteriores. El GFS aún no puede decirnos qué está impulsando este cambio, pero nuestros hallazgos son ciertamente coherentes con el importante trabajo realizado en los últimos años por Jean M. Twenge, Jonathan Haidt, Lenore Skenazy y otros que han dado la voz de alarma sobre los efectos nocivos de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y los videojuegos en los jóvenes. Estas tecnologías están desplazando cada vez más las amistades saludables cara a cara y las actividades edificantes y estimulantes en el mundo natural. Los hallazgos del GFS también deberían animarnos a buscar la sabiduría y la instrucción de los mayores que nos rodean, ya que muchas de las poblaciones de mayor edad en el mundo reportan los niveles más altos de plenitud en las últimas etapas de la vida.

Cuando leas esto, nuestro equipo estará analizando la segunda oleada de datos, además de completar análisis adicionales sobre la primera oleada. A medida que sigamos a estos participantes, podremos hacer observaciones cada vez más precisas sobre cómo aspectos concretos de la vida de las personas (como experimentar la soledad o la gratitud, hacer donaciones a organizaciones benéficas o participar activamente en la vida política) tienen un efecto en otros aspectos. Podremos hacer afirmaciones más seguras sobre cómo determinados aspectos de la vida religiosa — como la asistencia a los servicios religiosos, la oración o el perdón— influyen en la plenitud a largo plazo.

Esperamos que estas ideas contribuyan a una salud pública más integral, y a la elaboración de políticas para las personas, las comunidades y las naciones. A lo largo del proceso, seguiremos compartiendo las novedades con Christianity Today, ayudando a desentrañar los hallazgos y sus implicaciones para los lectores cristianos de todo el mundo.

Por ahora, los datos nos confrontan de nuevo con la pregunta de Jesús: «¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma?» (Mateo 16:26, NBLA). En Occidente tenemos muchas razones para estar agradecidos por todo lo que nos ha proporcionado nuestra extraordinaria prosperidad, pero parece que, por lo menos, la plenitud todavía no se puede comprar.

Brendan Case es director asociado de investigación del Human Flourishing Program de la Universidad de Harvard.

Katelyn N. G. Long es investigadora del Human Flourishing Program y de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de la Universidad de Harvard.

Byron R. Johnson es profesor distinguido de Ciencias Sociales en la Universidad Baylor y codirector del Global Flourishing Study.

Tyler J. VanderWeele es profesor John L. Loeb de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard y codirector del Global Flourishing Study.