La caja era como un fuego que no podía tocar.

Llegó a nuestra casa una tarde de verano, y mis suegros la pusieron en mis manos. La dejé en el garaje, pensando que, si la ignoraba, desaparecería. Con cada día que pasaba, se fue enterrando bajo una fina capa de polvo del oeste de Texas y cosas de la vida cotidiana: vasos que salían del coche, flotadores de piscina, la viola de mi hija. Pasaron los meses. Sin embargo, todavía podía ver la inconfundible letra de mi padre asomándose, las gruesas líneas negras garabateadas en la parte superior con un plumón permanente: «Entregar a Carrie».

Habían pasado diez años desde la última vez que hablé con mis padres, pero cada vez que pasaba por delante de la caja, contenía la respiración, como si la ira de mi padre pudiera salir de las letras que escribían mi nombre y volver a colarse en mi vida.

Había cosas que ansiaba encontrar en la caja, como mi preciada colección de libros de Nancy Drew, que suponía alguna vez pondría en los estantes de mi hija. Pero probablemente también había una herencia más oscura acechando en el interior, así que pospuse el momento de abrirla.

En Estados Unidos, hoy en día, hay unos 68 millones de cajas como la mía escondidas en garajes: una por cada uno de los 1 de cada 4 estadounidenses que dicen estar distanciados de un familiar. El distanciamiento entre mis padres y yo es el más difícil de reconciliar: el que surge del trauma, la crianza abusiva y las enfermedades mentales en el sistema familiar.

El mundo exterior puede ver mi situación y decir que tenía todo el derecho de alejarme. Otros, como mis padres, pensarán que el distanciamiento nunca es la solución. Pero he pasado más de una década en algún punto intermedio, preguntándome cómo puedo seguir siendo una fiel seguidora de Jesús mientras les niego a mis padres el acceso a mi vida. Estoy convencida de que cortar los lazos era mi única vía de escape, pero mi deseo de seguir a Jesús me mantiene luchando con preguntas persistentes sobre la obediencia y la gracia.

¿Cómo puedo honrar a mi padre y a mi madre si me niego a verlos? Si digo que tomo en serio las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y la reconciliación, ¿estar alejada de ellos significa que soy una hipócrita amargada que no sabe perdonar?

Estoy distanciada de mis padres y también estoy alarmada por la forma tan casual con que se aborda el tema en la cultura occidental actual.

«Es mejor convertirse en huérfano que permanecer como rehén», es el lema del terapeuta licenciado Patrick Teahan, que ha construido una exitosa carrera apoyando a quienes deciden cortar los lazos con sus familias. En algunos círculos, se ha normalizado el «no tener contacto» con los padres y familiares, lo que un artículo del New Yorker llama «el proceso por el cual los miembros de una familia se vuelven extraños entre sí».

El consejo de Teahan sobre cómo escribir una carta para cancelar todo contacto resume nuestra postura cultural actual con respecto al distanciamiento: «Breve, concisa. No le digas por qué. Solo escribe: “Eres una persona tóxica”. Eso es todo lo que necesitas decir».

Los observadores culturales han expresado su preocupación con respecto a que, en particular, los distanciamientos causados por diferencias significativas en valores fundamentales como las convicciones políticas han venido en aumento. A medida que nuestra sociedad se polariza más, especialmente en épocas electorales brutales, consejos como el de Teahan se vuelven cada vez más aceptables. Pero, ¿qué nos queda cuando cortamos los lazos que nos unían?

Después de diez días de Acción de Gracias que me han dejado con el corazón roto, esto es lo que he aprendido: las sillas vacías siempre ocupan el mayor espacio. Las sillas vacías siempre gritan más fuerte.

Un día, en la plataforma social X, leí la historia de James Merritt y su hijo Jonathan. Según los estándares culturales estadounidenses contemporáneos, hay muchas razones que justificarían su distanciamiento. Jonathan se describe a sí mismo como un «hombre gay progresista» que vive en la ciudad de Nueva York y escribe sobre la fe y la cultura. James es pastor y expresidente de la Convención Bautista del Sur; se describe a sí mismo como «a la derecha de Ronald Reagan». Y, sin embargo, según la publicación, los dos «mantienen una relación cercana». Intrigada, le envié un mensaje a Jonathan y fijamos una cita para hablar con su padre.

Me enteré de que, después de que en 2012 Jonathan hiciera pública su homosexualidad, no fue fácil para ninguno de los dos forjar un nuevo camino en su relación. Jonathan, en particular, comprendía bien la tentación de cortar relaciones con aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Cortar una relación primaria debido a desacuerdos, incluso los más profundos, puede parecer que reducirá la angustia emocional, dijo Jonathan, pero solo hace que el conflicto pase a la clandestinidad, donde «se exporta a otras relaciones, que empiezan a sufrir».

Los mentores de Jonathan lo ayudaron a procesar su dolor y a discernir que los puntos en los que su padre está en desacuerdo con él no significan que su padre lo rechace. Mientras tanto, James se negó a atacar públicamente a su hijo por tener opiniones opuestas a las suyas, incluso cuando su silencio enfureció a otras personas.

A pesar de sus diferencias, los dos Merritt han podido seguir su relación porque ambos se adhieren al mismo principio: es casi imposible amar a alguien si estás obsesionado por tratar de cambiarlo.

«La conclusión es ésta: cuando nos presentemos ante el Señor, cada uno de nosotros dará cuenta de su propio corazón y de su propia vida», dijo James. «No puedo cambiar a Jonathan ni aunque quisiera, y lo opuesto también es cierto… Ese es el trabajo de Dios».

James y Jonathan no están separados el uno del otro como yo lo estoy de mis padres, y al hablar con el padre y el hijo me hizo desear que mi relación se pareciera más a la de ellos. Pero nuestra conversación también me ayudó a entender que los Merritt y yo, distanciados o no, hemos llegado a comprender que es muy poco lo que está bajo nuestro control.

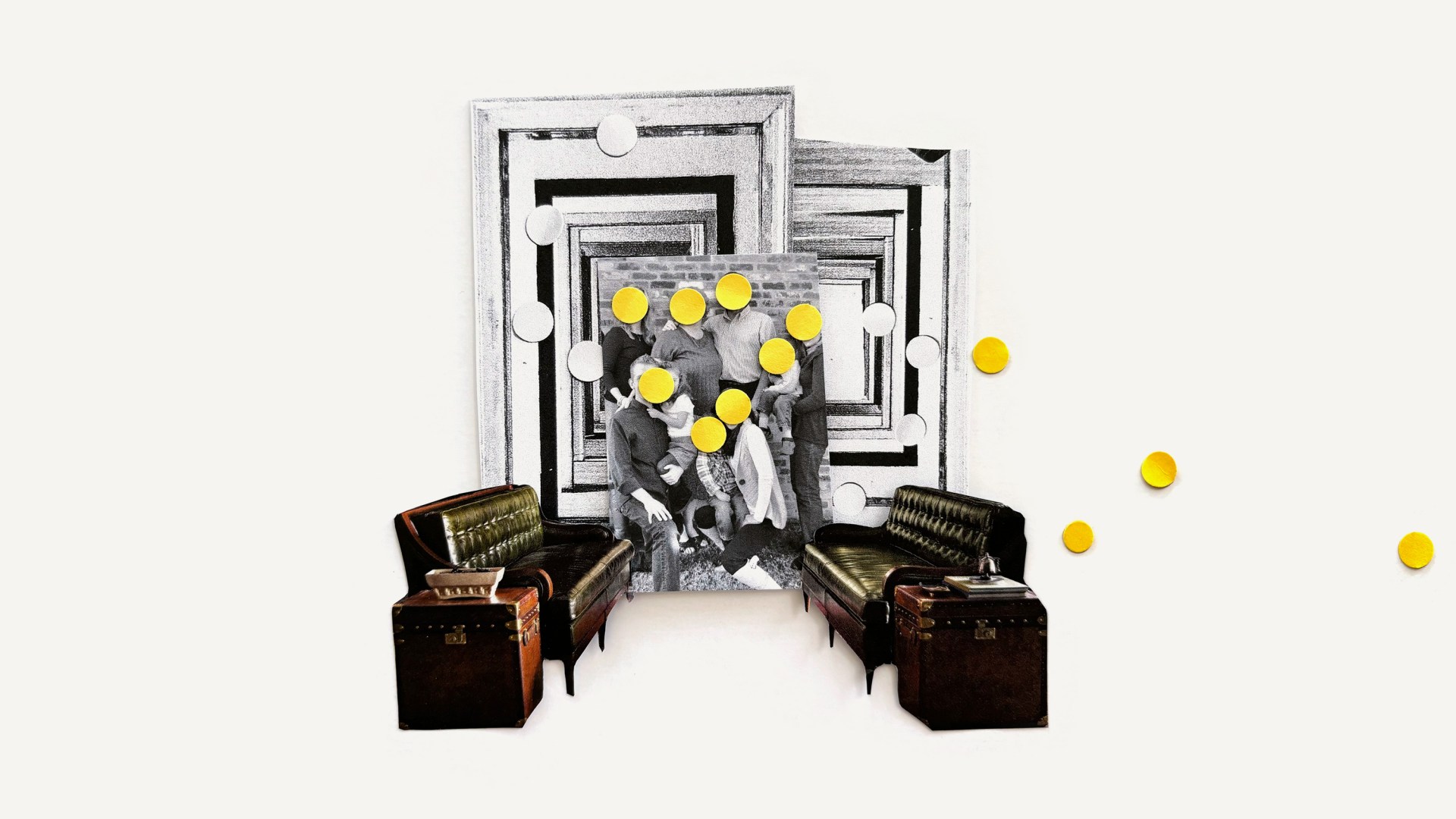

Ilustración de Jennifer Sampson

Ilustración de Jennifer Sampson«¿Podemos limpiar el garaje, por favor?», preguntó finalmente mi marido el otoño pasado, después de haber tenido que esquivar la caja durante al menos seis meses.

Así que, una tarde, cuando la casa estaba vacía, desempaqué todo. Sentada en el piso polvoriento, ordené los objetos de mi infancia en montones a mi alrededor: fotos de mis primeros amores, de mis maestros favoritos y de mis primos en Navidad; mi birrete de graduación de la escuela secundaria; animales de peluche; e innumerables baratijas cuya importancia se había perdido con el paso de las décadas.

Hace diez años, el día del bautismo de mi cuñada, vi a mis padres salir de la iglesia y dirigirse a su coche. No sabía que era una despedida; solo sabía que no soportaría verlos al día siguiente. Nunca imaginé que iba a amontonar un día sobre el otro hasta construir una vida separada de ellos, con poco más que el contenido de una caja como evidencia de que alguna vez viví como su hija.

Hasta ese domingo, había hecho todo lo posible por encontrar una alternativa diferente. Afronté cada encuentro como si fuera una partida de ajedrez, planeando tres movimientos por adelantado, intentando mantenernos lejos del aterrador terreno de la enfermedad mental no controlada y autotratada de mi padre, con sus delirios y su creciente imprevisibilidad.

Elegí restaurantes sin alcohol, consciente del riesgo de desatar la lengua venenosa de mi padre alcohólico. Preparé una lista de temas de conversación seguros con antelación (el clima, cosas divertidas que hacían los niños, una receta que había probado y que me había gustado), evitando los campos minados de la política y la teología. Pero, en el mejor de los casos, cada encuentro dejaba a mi padre aplacado, a mi madre fingiendo que todo estaba bien, y a mí, ansiosa y con un hueco en el estómago.

Funcionó hasta que dejó de hacerlo. Ese domingo por la tarde, mi plan fracasó. Estaba en jaque mate, agarrando la mano de mi pequeña hija mientras me daba cuenta de que, sin importar cuánto me retorciera, nunca sería suficiente. Décadas de manipulación y abuso verbal habían demostrado que mi padre tenía lugar para una sola versión de mí, creada a su propia imagen, desvanecida y borrosa hasta existir solo como un reflejo de sus propios pensamientos y creencias.

Mientras escuchaba una nueva ronda de acusaciones, culpas y actitudes defensivas, la verdad se apoderó de mí con claridad: él nunca dejaría de intentar controlar cada uno de mis pensamientos y yo, si me quedaba, nunca dejaría de intentar dirigir cada una de nuestras interacciones.

En el tiempo posterior a mi decisión, aprendí que hay pocas personas —y aún menos personas en la iglesia— que entienden que puedes amar a alguien y aun así alejarte. Incluso mis amigos y familiares más comprensivos no estaban muy seguros de cómo apoyarme en este tipo de pérdida. Su confusión era similar a la mía: ¿era mi tristeza una prueba de que había cometido un grave error?

Cuando mis padres vendieron y vaciaron la casa donde crecí, me enviaron esta caja. Esa tarde, en el garaje, una oleada de dolor me invadió al ver que me acercaba al fondo de la caja. Los libros de Nancy Drew no estaban allí. Me imaginé a mí misma, con diez años, tendida en el suelo de mi dormitorio sobre mis rodillas y codos, mientras desaparecía en un mundo donde el misterio, el miedo y la incertidumbre se resolvían de forma segura en el último capítulo.

Cogí el último objeto de la caja: una Biblia azul con la tapa hecha jirones. «No todo era tan terrible», pensé. Todavía podía recordar el día en que el hermano Eddie de la Primera Iglesia Bautista de White Deer, Texas, la puso en mis manos con motivo de mi bautizo.

¿Tenía siete u ocho años? Abrí la tapa para buscar la fecha y me sorprendió ver un nuevo mensaje, escrito con la letra pesada de mi padre: «Si Dios te llama al reino en esta vida, comenzarás a vivir el quinto mandamiento, te arrepentirás y llamarás a tu madre».

La vergüenza, amiga íntima del alejamiento, subió como bilis a mi garganta. Eres una hija terriblemente cruel… Y así, la herencia de mi vida se ennegreció y se convirtió en cenizas ante las palabras de mi padre.

Ilustración de Jennifer Sampson

Ilustración de Jennifer SampsonEn los primeros años de mi distanciamiento, a veces me despertaba por la noche presa del pánico y soñaba que había perdido a mis padres en una calle llena de gente, en un bosque interminable o en un mar tempestuoso. Incluso ahora, siento la pesadez visceral de su ausencia, como un dolor fantasma. En Navidad, imagino a mis padres sentados en su casa, privados de sus nietos, con nuestros recuerdos como familia extendida permanentemente atrofiados.

Pero no puedo volver a la situación anterior. Es así de simple e infinitamente complejo. Y me ha llevado mucho tiempo aceptar que la gracia de Dios también cubre esto, porque Él no es ajeno a las familias desordenadas.

La Biblia misma está llena de historias de alejamiento. Esaú, enfurecido por el favoritismo de su padre y las artimañas de su hermano, y promete matar a Jacob (Génesis 27). Absalón, el hijo favorito de David, es desterrado (2 Samuel 13). El hijo pródigo, en la conocida parábola de Jesús, toma la riqueza de su padre y desaparece (Lucas 15).

En otras partes de los Evangelios, Jesús habla de relaciones humanas plagadas no solo de pecado y ambición egoísta, sino también de amores desordenados y prioridades equivocadas. Les dice a sus seguidores que dejen que los muertos entierren a sus muertos (Lucas 9:60) y vuelve a trazar los límites de la familia en torno a quienes hacen su voluntad (Mateo 12:48-50). Se trata de enseñanzas difíciles que reiteran la importancia de no permitir que nada se interponga entre nosotros y Cristo, ni siquiera nuestras familias o comunidades.

Estos ejemplos bíblicos muestran que el alejamiento no es solo cortar los lazos, sino también desapegarse y soltar. Es soltar el control sobre las acciones y las decisiones de la vida de la otra. Jacob huye; David se aleja y llora; el padre entrega la herencia y espera. Y una y otra vez, el desapego en las Escrituras viene acompañado de una promesa: incluso cuando se cortan los lazos familiares, Dios no corta su cuidado.

Las dos formas en que nuestra sociedad tiende a lidiar con las relaciones quebrantadas palidecen cuando eliminamos el cuidado de Dios del panorama.

Si la caja que tengo en el garaje es una metáfora del proceso de extrañamiento, algunas personas la tiran entera al basurero. Esta es la sabiduría de la época contemporánea: todo es desechable y reemplazable, especialmente las personas cuyas opiniones nos molestan, y el propósito de la vida es «vivir tu verdad» con el mantra de «haz lo que quieras».

Otros van al extremo opuesto. Llevamos la caja entera al centro de nuestra casa y la desempacamos allí. «Perdona y olvida», nos decimos, incluso mientras nos cortamos los dedos con jarrones rotos. En muchas iglesias, a la gente se le dice que la respuesta adecuada a los conflictos es ignorarlos o reconciliarse a toda costa. Pero a veces es más complicado que eso.

La interpretación que da la Biblia al distanciamiento ofrece una tercera vía para quienes vivimos con relaciones rotas, una que no cede a la atracción hacia un distanciamiento fácil en una era de autocomplacencia, ni permite la falsa e incómoda paz de pretender que todo está bien.

En cambio, el evangelio nos capacita para navegar por el complicado panorama de las relaciones humanas quebrantadas. Nos enseña a buscar la reconciliación bíblica con una perspectiva a largo plazo. Como el padre del hijo pródigo, aprendemos a observar el horizonte en busca de señales de restauración y retorno. Como Moisés, lejos de su familia egipcia y rechazado por los israelitas, esperamos en el desierto mientras el fuego inaccesible se convierte en tierra santa.

Ese día, en mi garaje, sentada con mi desfigurada Biblia de la infancia en mi regazo, los bordes afilados de la letra de mi padre se suavizaron de repente por la ternura de la voz de mi Padre celestial: tú eres mi hija amada, y ya eres parte de mi reino.

A Dios le correspondía intervenir en sus vidas, no a mí. Su única petición para mí era que los soltara y me aferrara a su mano.

En este lado del Edén, los sistemas familiares humanos pueden ser peligrosos y deshonrosos. El distanciamiento puede ser un paso necesario ya que permanecer en esas familias es una degradación de la imago Dei presente en cada uno de nosotros. Dios no se deleita en nuestro sufrimiento ni en el abuso.

Incluso situaciones menos corrosivas, como las marcadas diferencias de opiniones políticas, pueden derivar en fisuras relacionales insalvables. A veces hay que tomar decisiones difíciles, pero hay que elegir el distanciamiento con cuidado, sabiendo sus costos, solo después de haber probado todas las demás vías. Diez años de camino me han enseñado que el camino es pedregoso y difícil, y que no se sale de él sin cojear.

«Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos», escribió el apóstol Pablo en Romanos 12:18. «En cuanto dependa de ustedes» nos llama a la humildad radical, al perdón y a la tolerancia, pero también nos llama a la honestidad.

Existen circunstancias en las relaciones (decisiones tomadas por otros seres humanos caídos) que están fuera de nuestro control, por más que deseemos lo contrario. Nuestro amor, imperfecto como es, tiene límites; hay barreras que no podemos traspasar y que no nos permiten ver más allá. En esos momentos, Romanos 12:18 nos invita a reconocer: «Esto es hasta donde puedo llegar», confiando en Aquel que puede hacerse cargo a partir de ese punto.

No todas las relaciones tensas pueden ser como la de James y Jonathan Merritt; algunas terminarán como la mía. Sin embargo, incluso aquí, en el desierto del distanciamiento, hay regalos valiosos.

En ausencia de mis padres, he encontrado una comunidad cristiana que ha sido mi familia sustituta durante estos últimos diez años. He encontrado sabiduría y consejo en pastores espirituales que me han ayudado a discernir el camino a seguir. Me he apoyado en el amor de mi esposo, mis amigos y mi familia, quienes me recuerdan mi valor incluso cuando yo misma no lo puedo ver. Dios ha estado constantemente presente en cada momento grande y pequeño de mi dolor, restaurando mi identidad en Él, sanando tiernamente mis heridas.

El enemigo quiere que vea la Biblia de mi infancia como un símbolo de amargura, dolor y fractura; que la lleve junto con todo lo que representa, como un grillete alrededor de mi cuello. Pero yo, como José, puedo decir en cambio que lo que buscaba hacerme mal… Dios transformó ese mal en bien (Génesis 50:20). Aquello que buscaba herirme ahora dirige mi mirada hacia el horizonte, y anhelo que mis padres experimenten la misma gracia.

Esa Biblia ahora está en un estante en mi casa. No es la herencia que imaginé, pero aun así es una herencia buena y hermosa.

Carrie McKean es una escritora radicada en el oeste de Texas cuyo trabajo ha aparecido en The New York Times, The Atlantic y la revista Texas Monthly.