Nelson y Gladys González estuvieron a punto de salir de Estados Unidos de la manera más fácil. Era 1996, media década después de que la pareja colombiana ingresara ilegalmente al país y estableciera su hogar bajo el sol del condado de Orange, en California.

Ese hogar, un apartamento en un complejo residencial de Laguna Niguel, era la prueba de un sueño americano que, aunque no se había cumplido del todo, iba por buen camino. A unos pasos de su puerta se encontraba la piscina y la pista de tenis de la comunidad. Su hija había empezado la primaria en un buen colegio. Nelson, que apenas pasaba de los 30, aceptaba toda clase de trabajo manual y de mantenimiento y tenía, en su opinión, un buen ingreso.

Nada de eso impidió que los familiares de Nelson en Colombia les insistieran que volvieran a casa.

«¿Por qué no volvemos a nuestro país?», le preguntaba Nelson a Gladys. «Quiero que mis hijos crezcan con sus primos».

Gladys se resistía. Nunca tuvo intención de volver, salvo por alguna visita ocasional que aún no habían hecho porque todavía estaban tratando de resolver su situación como indocumentados. Volver a Colombia era uno de los pocos puntos de desacuerdo entre ella y Nelson. «Siempre teníamos esa pequeña aflicción en nuestro matrimonio», dijo Gladys.

Nelson se esforzó por convencerla. Algunos de sus familiares colombianos eran propietarios de taxis. Les iba bien, le recordaba a Gladys. Si ahorraban un poco más, podrían comprar dos o incluso tres taxis y vivir cómodamente en Bogotá, la capital de Colombia.

Con el tiempo, Gladys cedió y aceptó volver. Empezó a comprar decoraciones para su casa allá e hizo las maletas.

Sin embargo, su partida todavía requería una tarea dolorosa: los González tenían que informar a su iglesia acerca de su decisión. En unos cuantos años habían llegado a formar parte de Misión Cristiana Fuente de Vida, una congregación pentecostal que se reunía en un local alquilado en la cercana San Juan Capistrano. Nelson y Gladys se bautizaron en el patio trasero de uno de los congregantes.

Pasaron semanas sin compartir la noticia. Entonces, durante el servicio de un domingo por la mañana, el pastor invitó a todos los que quisieran orar a acercarse. Nelson y Gladys pasaron al frente y oraron con Lucía Moya, la esposa del pastor. Solo le dijeron que necesitaban orar por una decisión que habían tomado, sin dar más detalles.

Moya, una mujer varias décadas mayor que ellos y conocida por sus dones proféticos, extendió la mano y oró. Luego les dijo que había escuchado al Señor: Esa decisión no es la voluntad de Dios, dijo. No sigan adelante con ella.

Los González desempacaron todo al día siguiente.

No era difícil creer que Dios quisiera que se quedaran en el país. Nelson y Gladys habían llegado en un momento en que la acogida de Estados Unidos a los inmigrantes ilegales era inusualmente cálida. En 1986, unos años antes de su llegada, el Congreso aprobó una ley que le concedió la residencia a 2.7 millones de inmigrantes indocumentados. El presidente Ronald Reagan la firmó alegremente. En 1990, el Congreso facultó al presidente para conceder el estatus de protección temporal a grupos enteros de inmigrantes que correrían peligro si fueran deportados a sus países.

Nelson quería someterse a la voluntad de Dios, pero el cambio radical le provocó enojo. Cuando intentaba volver a plantear el tema de regresar a Colombia, Gladys le respondía: «No, el Señor fue bien claro». Nelson no abandonó la idea del todo hasta que nació su segunda hija, aproximadamente un año después.

«En ese momento pensaba más en mí mismo», me contó Nelson en una entrevista este año. «Pero me di cuenta de que teníamos dos hijas y de las oportunidades que tenían en California en comparación con Colombia, y dije: Sabes, me voy a quedar aquí y trabajar duro».

Y se quedaron. Vivieron en Estados Unidos durante 35 años, 2 meses y 27 días. Hasta que el 21 de febrero de este año se les acabó el tiempo.

Me enteré de la detención de los González por un mensaje de una colega del condado de Orange en California. Me dijo que su empleada doméstica asistía a un grupo de estudio bíblico con Gladys, y si quería, podía ponernos en contacto.

Por supuesto que quería.

Las primeras noticias sobre los González relataban una historia que en aquel momento resultaba sorprendente, pero que ahora es tristemente común en la cobertura de las deportaciones bajo la segunda administración del presidente Donald Trump. Una pareja sin antecedentes penales. Una vida exitosa trastornada. Una familia dividida.

Los periodistas se sienten atraídos por este tipo de personajes, probablemente en exceso. Entiendo por qué la gente se cansa de los influencers que denuncian los abusos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) sin reconocer que la deportación sigue siendo una herramienta legítima del Estado para frenar a quienes actúan con violencia. Pero también entiendo por qué la gente lamenta todo lo relacionado con el sistema de deportaciones. Yo soy uno de ellos. Arrancar una vida de un lugar, aunque sea legal, trae consigo trauma. «No te alegres cuando caiga tu enemigo», advirtió Salomón en Proverbios, «no sea que el Señor lo vea y no lo apruebe» (24:17-18, NVI).

Viajé a California y después a Colombia para conocer a los González y caminar por un momento en su mundo. Con toda honestidad, su historia me cautivó.

Nelson y Gladys son sumamente agradables. Cuando llegaron a la iglesia Saddleback, por ejemplo, se convirtieron en lo más parecido a ser el corazón y el alma de uno de los campus de la megaiglesia. O pensemos en los agentes federales, cuyo trabajo era deportar a Nelson y Gladys, y quienes en múltiples ocasiones no se atrevieron a hacerlo.

Documentar sus detenciones en 2025 plantea ciertas preguntas. Queda sin resolver cuál es el objetivo final del programa de deportación del presidente, que ahora se está expandiendo a una escala impresionante. La mayoría de los evangélicos, según muestran las encuestas, no creen que inmigrantes como los González, establecidos desde hace mucho tiempo y reconocidos en sus comunidades, deban ser expulsados del país. ¿Cómo puede ser deseable para el cumplimiento de la ley derribar los pilares de una comunidad?

Pero hay otras preguntas más pragmáticas. Cuando mencioné la historia de los González en conversaciones con amigos, conductores de Uber o compañeros de asiento en un vuelo, la reacción inmediata fue casi siempre de perplejidad. ¿Cómo es posible que alguien haya vivido en Estados Unidos durante 35 años sin obtener sus papeles?

La respuesta, en parte, es que entre el grupo de honorables abogados de inmigración también se esconden charlatanes depredadores. Nelson y Gladys fueron víctimas de muchos de ellos.

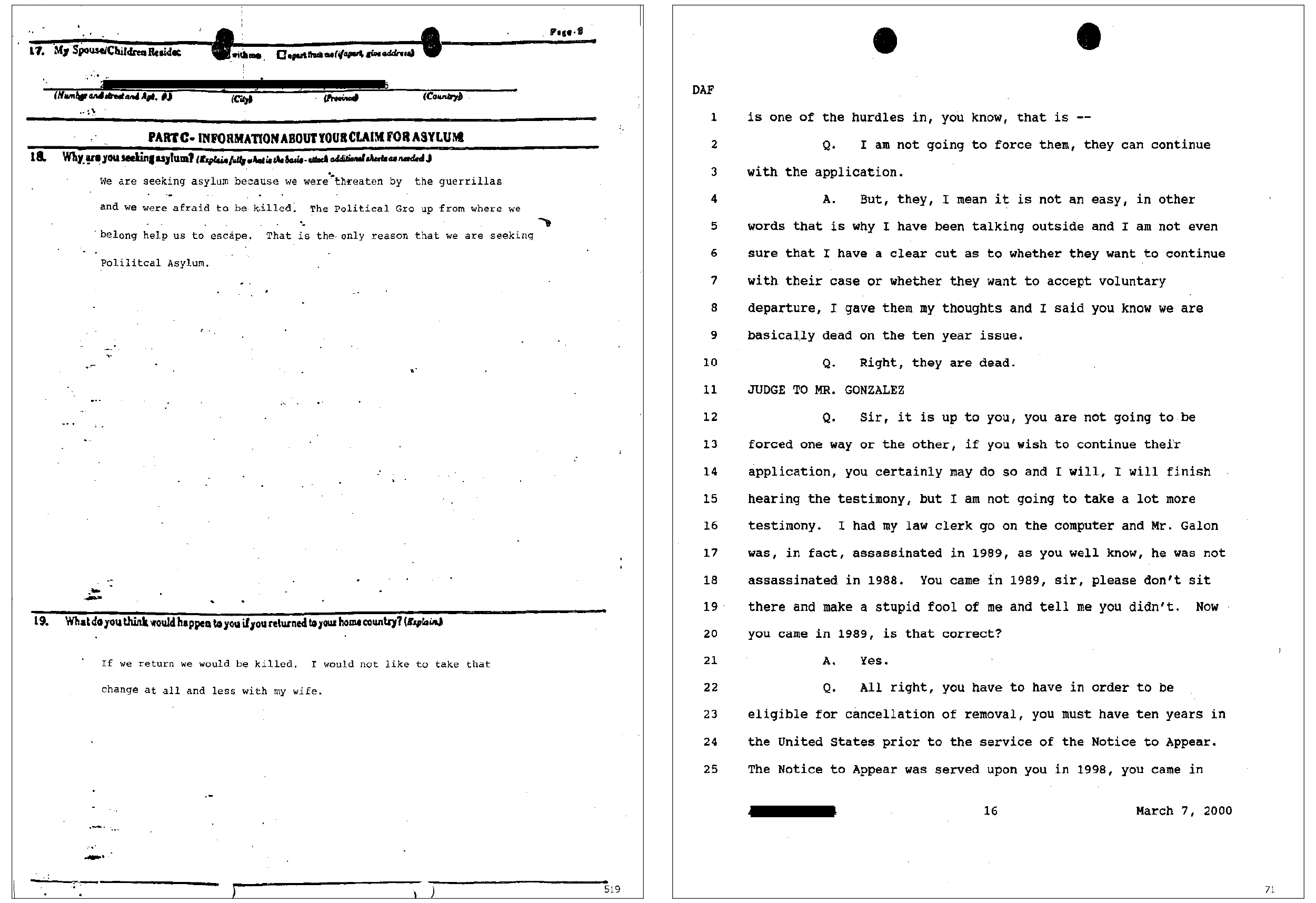

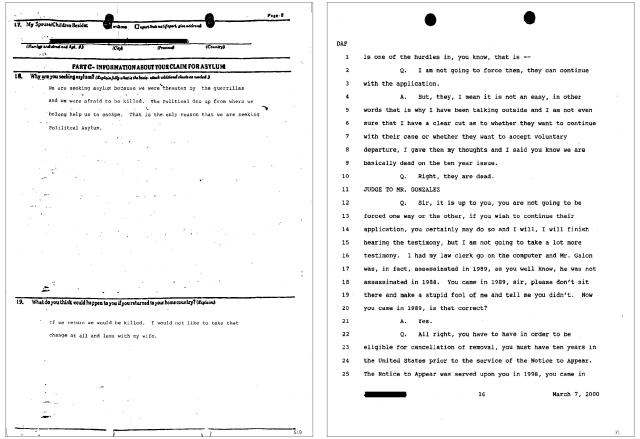

Los González compartieron su expediente legal conmigo. En él, cientos de páginas cuentan la historia de cómo buscaron incansablemente un pasaje a través de las murallas del sistema de inmigración estadounidense.

Entre los documentos hay registros de facturación de media docena de abogados que parecen un libro de contabilidad de pérdidas en el juego: una apuesta de 1400 dólares por un abogado que finalmente fue inhabilitado por fraude; 7000 dólares por un abogado que nunca dio inicio a su trámite; miles más por un abogado que les enseñó a Nelson y Gladys a mentirle a un juez.

Como es de esperar, los González solo hablaban de sus problemas legales con sus hijos y con algunos de sus amigos más cercanos, explicando una situación que ni siquiera comprendían del todo. No queda claro si Nelson y Gladys siquiera se dieron cuenta de que hace décadas su situación migratoria había pasado el punto donde ya no habría retorno.

Muchos inmigrantes pasan la mayor parte de sus días en la sombra. Para mí, aún más sorprendente que el tiempo que los González pasaron en Estados Unidos es el hecho de que hayan llevado esta carga en secreto, soportando tanta incertidumbre durante tanto tiempo. ¿Cómo mantuvieron la fe para construir una vida que, según les habían advertido, les podría ser arrebatada en cualquier momento?

Se conocieron como una pareja de guión de cine. Era 1988 y Gladys tenía 18 años. Su familia acababa de mudarse a Villas de Granada, una comunidad al noreste de Bogotá con casas verdes, amarillas y rojas alrededor de un campo de fútbol.

Gladys estudiaba por las mañanas para ser secretaria bilingüe y trabajaba por las tardes en una tienda de ropa interior. Un día llegó temprano a casa y se encontró con que no podía abrir la puerta.

Nelson salió de la casa de al lado y se ofreció a ayudarla. Cuatro años mayor que Gladys, Nelson jugaba al fútbol semiprofesional. «Puedo saltar cualquier cosa», solía presumir. Escaló la pared de la casa de Gladys, saltó al patio y sacó la puerta trasera de sus bisagras para dejarla entrar.

Dos años más tarde ya estaban hablando de casarse. Pero, en 1989, Bogotá era un lugar que ponía a prueba a los jóvenes soñadores. Los cárteles de la droga y los grupos paramilitares asesinaban a figuras públicas casi todos los meses: en el aeropuerto, en los cruces de calles, en los parques públicos. Una vez, mientras estaba en el trabajo, Gladys oyó explotar un coche bomba cerca.

Sin embargo, el verdadero problema de Nelson y Gladys era su falta de oportunidades laborales. Su aprendizaje del inglés no progresaba como ella quería y el trabajo que esperaba conseguir en un banco no se había materializado. Él asistía a clases en la universidad y trabajaba en el departamento de plásticos de un fabricante de electrodomésticos, y sentía que su vida tardaba demasiado en despegar.

«No ganaba suficiente dinero para mantener a una familia como necesitaba», dijo Nelson.

El hermano mayor de Gladys, que vivía en Estados Unidos, le dijo por teléfono: ¿Por qué no vienes aquí? Solo ven. Cruzar la frontera era sencillo. Un amigo del padre de Gladys trabajaba en la embajada de México y le consiguió una visa para que pudiera volar hasta Tijuana.

Nelson le dijo a Gladys que se iba a ir con ella. No quería perderla. «Fue principalmente por amor», me dijo. «Éramos como niños. No pensábamos en lo que estábamos haciendo».

Vendió su televisor y sus mejores zapatos de fútbol para pagar el pasaje aéreo.

Fotografías de David Fouts para Christianity Today.

Fotografías de David Fouts para Christianity Today. Los González hablan a menudo de cómo Dios siempre ha estado con ellos, incluso cuando infringieron la ley. Después de aterrizar en Tijuana, se refugiaron durante una tarde en una casa abandonada, donde un amigo del hermano de Gladys, un hombre que les serviría de guía, les había dicho que fueran.

Al anochecer, su guía los llevó a un club nocturno cerca del cruce fronterizo de San Ysidro, un cruce fronterizo en el que fila tras fila de vehículos pasan por el puerto de entrada, y les indicó que esperaran allí.

Nunca habían estado en un club. Durante varias horas, Nelson y Gladys observaron con curiosidad y espanto cómo los jóvenes estadounidenses bebían cerveza con embudos, lo que les sirvió como una clara introducción a la fría realidad de la frontera: podías dirigirte libremente hacia el sur para comportarte mal, pero que Dios ayudara a cualquiera que se quisiera ir hacia el norte.

El plan quedó trazado en un mapa. En ese momento, el límite que dividía a México de Estados Unidos incluía tramos de vallas metálicas deterioradas y de poca altura. Alrededor de la medianoche, Nelson y Gladys se acercarían a una abertura en la valla. Los agentes fronterizos estadounidenses cambiarían de turno. Entonces, en cinco minutos como máximo, los jóvenes cruzarían el enlodado charco en el que se había convertido el río Tijuana, y correrían a toda velocidad hasta cruzar la abertura antes de que el siguiente turno comenzara sus funciones.

Es imposible imaginar que una hazaña tan conveniente pudiera ocurrir en la frontera actual entre Estados Unidos y México, con su imponente muro, sus soldados, sus drones zumbando y sus detectores de movimiento. Pero a finales de noviembre de 1989, mientras las manecillas del reloj se acercaban a la vertical, Nelson y Gladys salieron de las sombras y se prepararon para correr.

Ellos y todos los demás. A su alrededor, otras personas salieron de detrás de los árboles y las paredes: cientos de hombres, mujeres y niños. La gran cantidad sorprendió a Gladys, no porque pensara que habría fuerza en el número, sino todo lo contrario. Cuando la multitud se lanzó a cruzar, Gladys se paralizó por el pánico y no podía mover las piernas. Nelson y otro hombre la levantaron por los brazos y la cargaron entre los dos.

Entraron en Estados Unidos por una zona en construcción, corriendo hacia unas enormes excavadoras que descansaban en medio de una zona de obra que Nelson no pudo descifrar.

La noche a su alrededor estalló en caos: alguien gritaba, bebés lloraban, los agentes de la patrulla fronteriza gritaban desde sus caballos y motocicletas. El trío se agachó detrás de un tractor, escondiéndose bajo su rueda trasera.

Gladys perdió uno de sus lentes de contacto. En la oscuridad, buscó a tientas en la arena y, por algún milagro, recogió el lente con la punta de un dedo. Lo lamió para limpiarlo y se lo volvió a poner en el ojo. Nelson estaba seguro de que los atraparían. «Cuando eres niño y juegas al escondite, si veías un neumático grande decías: “Encontré al que está detrás del neumático”», dijo.

Pero nadie dijo eso.

«Hemos visto siempre la mano de Dios», dijo Gladys.

Menos de una hora después, estaban en la camioneta de su guía, circulando a toda velocidad hacia el norte por una autopista que atravesaba San Diego.

Escondida en una zona habitacional construida en la década de 1970 en Mission Viejo, la casa de Teófilo y Cecilia Pinto era un punto de aterrizaje para los colombianos que llegaban al sur del condado de Orange. Los Pinto, viejos amigos de la familia de Gladys en Bogotá, eran cristianos, término genérico en español para referirse a los evangélicos y otros creyentes no católicos.

«Si sabía que eran cristianos», me dijo uno de sus hijos sobre Teófilo, «seguro les abrían las puertas».

Pero Nelson y Gladys no eran cristianos cuando llegaron a la casa antes del amanecer, en lo que, según recuerdan, era un viernes o un sábado. No querían tener nada que ver con los cristianos. En Colombia, a Gladys le molestaba cuando la gente de la iglesia llamaba a la puerta para predicar.

«Nuestras familias pensaban: “Quieren lavarte el cerebro”», dijo Nelson. Ahora estaban allí, una pareja no casada, alquilando juntos una habitación en la propiedad de una pareja cristiana que no ocultaba su desaprobación.

Y en esta casa, les dijeron los Pinto en algún momento del sábado o de la mañana siguiente, todo el mundo va a la iglesia los domingos. Así que el primer lugar que Nelson y Gladys se aventuraron a visitar tras su llegada a los Estados Unidos fue la Iglesia Cristiana Internacional.

No sé cómo me habría comportado yo en esa situación menos de 72 horas después de llegar a un país extranjero. Nelson y Gladys optaron por la asimilación. Aceptaron la invitación a profesar la fe en Cristo, aunque no sentían una convicción profunda. «Fue más por respeto a la familia», dijo Nelson. En un mar de primeras experiencias culturales, haces lo necesario para mantenerte a flote.

La pareja aceptaba cualquier trabajo que les ofrecían. Limpiaban apartamentos. Nelson comenzó a pintar, llenándose las manos de ampollas por usar rodillos demasiado pequeños. Por la noche lavaba platos en el restaurante Bennigan’s, con el agua jabonosa irritándole la piel lastimada. «Sé que Dios tiene algo mejor», se decía Nelson mientras soportaba el dolor.

Su ética de trabajo llamó la atención del gerente de un complejo de apartamentos de Laguna Niguel donde estaba pintando, y lo contrataron para el equipo de mantenimiento. Aprendió habilidades prácticas que le servirían el resto de su vida, como arreglar microondas, ascensores y luces de techo. El nuevo trabajo también incluía un apartamento con descuento.

Durante un año, Nelson y Gladys ahorraron dinero para la boda. (No pueden vivir así, les decían los Pinto y otros amigos de la iglesia. Ese no es el plan de Dios). No sabían nada sobre anillos de compromiso ni sobre el protocolo de los vestidos de novia, así que fueron juntos a elegir un vestido y un esmoquin.

En noviembre de 1990, un amigo pastor los casó en una iglesia alquilada en la cercana Aliso Viejo. Otro amigo colombiano preparó la comida para la recepción. No hubo baile y brindaron con sidra espumosa.

Casi un año después, nació su hija Jessica. Por esa época, un vecino llamado José Montoya invitó a los González a otra iglesia. Este vecino invitaba a la iglesia a todos los que podía. En una ocasión, cuando Montoya se dirigía a la iglesia, se detuvo para invitar a la iglesia a un traficante de cocaína y lo llevó consigo.

La iglesia Misión Cristiana Fuente de Vida les pareció diferente de las experiencias anteriores que habían tenido con el cristianismo. La congregación de San Juan Capistrano tocaba música ruidosa con panderetas, y estaba llena de gente al borde de la calamidad, como un niño de seis años que llevó un cuchillo a la iglesia y dijo que lo necesitaba para defenderse.

Jorge y Lucía Moya, la pareja costarricense que pastoreaba la iglesia, repartía ropa en los parques y amenazaba con denunciar a los empleadores que retenían los salarios de los feligreses indocumentados. «Cuando vienen a esta iglesia, están bajo nuestra protección», dijo Jorge Moya a un periodista unos meses después de que los González comenzaran a asistir.

En su segundo domingo de culto allí, Nelson y Gladys se encontraron caminando hacia el frente para aceptar a Jesús como su Salvador por segunda vez en un año. Nelson comenzó a llorar. Una serie de imágenes de sus pecados se proyectaron en la pantalla de su mente. «Era como una película», dijo. «Quince segundos. Dios me mostró cosas que ni siquiera recordaba: “Te salvé de esto, de esto, de esto”».

En 1992, Nelson fue despedido. La nueva administración del complejo de apartamentos lo denunció por no tener permiso de trabajo. Preguntó entre sus conocidos si alguien conocía a un abogado que lo pudiera ayudar a resolver su situación migratoria. Le recomendaron a un hombre de Los Ángeles llamado Mario Mejía.

Cuando los González se reunieron con Mejía, él les aconsejó que solicitaran asilo: había conseguido el asilo para otra familia y probablemente podría hacerlo para ellos.

¿Cuánto sabe el estadounidense medio sobre las enrevesadas leyes que rigen la inmigración en Estados Unidos? ¿Cuánto podía saber razonablemente alguien que hablaba poco inglés y vivía en un universo anterior al internet?

Para poder pedir asilo en Estados Unidos, los solicitantes deben demostrar, entre otras cosas, que corren peligro en su país de origen por su pertenencia a un grupo social, por sus ideas políticas, por su profesión o por su fe. Los González se apresuraron a explicarle al abogado que esa nunca fue su situación.

Pero Mejía insistió en seguir por esa vía y se inventó una historia tan enrevesada para su solicitud de asilo que me cuesta creer que alguien pudiera entregar un documento así al gobierno federal. En frases torpes y plagadas de errores, escribió que la pareja había sido miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo paramilitar de izquierda.

Imaginemos pedir clemencia al gobierno apelando a la participación de tus clientes en un grupo violento que el Departamento de Estado designa hoy como organización terrorista. «El abogado se inventó algo», dijo Nelson. Él y Gladys recibieron una cita para una entrevista de asilo, un paso estándar en el que un funcionario de asilo les haría una serie de preguntas destinadas a descartar a los oportunistas.

Entonces, Mejía les dijo que no acudieran a la entrevista. No tenían pruebas suficientes, dijo. Así que los González faltaron a su cita.

Mejía no les advirtió que los inmigrantes indocumentados que no asisten a una entrevista de solicitud de asilo suelen ser enviados rápidamente al sistema de deportación de Estados Unidos. Los costos legales de salir de ella —algo muy conveniente para Mejía— pueden ascender a decenas de miles de dólares.

¿En algún momento esta joven pareja debió haber notado que los estaban estafando? ¿Cómo?

Con el tiempo se enteraron de que Mejía no era, en realidad, un abogado. Pertenecía a una industria de estafadores, a veces llamados notarios y aún endémicos hoy en día, que tienen poca o ninguna formación en leyes de inmigración, pero se presentan como abogados o expertos acreditados. Quienes tienen la suerte de no haber tenido nunca que lidiar con el sistema de inmigración estadounidense quizá no sepan nada de este submundo, pero los González y muchos otros han sufrido mucho a causa de él.

La ironía: Nelson y Gladys fueron víctimas de un fraude migratorio mientras intentaban evitarlo.

Un amigo suyo de California, que pidió no ser identificado, me contó que consiguió la ciudadanía pagándole 15 000 dólares a una mujer estadounidense para que firmara una licencia de matrimonio. Intentó convencer a Nelson de que hiciera lo mismo: divorciarse de Gladys, pero seguir juntos en secreto, y comprar una esposa falsa.

Nelson se negó. Le parecía mal, como Abraham negando a Sara para proteger su vida de Abimelec. «Eso es fraude», dijo Gladys. (Hoy en día, las autoridades de inmigración son mucho más eficaces a la hora de detectar los matrimonios por conveniencia, gracias a las redes sociales y al rastro de documentos que dejan en internet).

A finales de los años 80, la presión para hacer trampa estaba por todas partes. Incluso dentro de las iglesias, dijo Nelson. Supo de personas que habían comprado documentos falsos para poder beneficiarse del programa de amnistía que Reagan anunció en 1986. Una disposición de la época que concedía la residencia a los trabajadores agrícolas permitió un fraude generalizado y se ha convertido en un caso de estudio entre los expertos.

Al trabajar con abogados para buscar vías legales para obtener la residencia, Nelson y Gladys «pensaban que estaban haciendo lo correcto», me dijo Marianne Phillips, una de las mejores amigas de Gladys. «Creo que, en todo caso, quizá fueron un poco ingenuos al confiar en ciertas personas».

En julio de 1993, los González abrieron un correo certificado que contenía una «orden de comparecencia», es decir, una notificación para presentarse delante de un juez y explicar por qué no debían ser deportados. Lo leyeron con angustia.

Los registros judiciales muestran que fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que Mejía no era realmente un abogado. Mejía les presentó a Terrence McGuire, un abogado con el que trabajaba, y les aseguró que no se preocuparan, que estaban en buenas manos.

McGuire consiguió que se cancelara la comparecencia ante el tribunal. Y ganó más tiempo al presentar una serie de documentos engañosos que Monica Crooms Mkhikian, una abogada que representó a los González años más tarde, calificó de «tergiversación y abuso del proceso de asilo».

Entre los aspectos más destacados, McGuire presentó dos nuevas solicitudes de asilo en las que la historia de Nelson y Gladys difería en todos los aspectos de la que Mejía había inventado. En una versión, hicieron campaña en pueblos rurales por un candidato presidencial que fue asesinado en 1989. En otra, Nelson trabajaba en un laboratorio fotográfico para una organización criminal en la que los empleados que intentaban renunciar acababan muertos.

Tres ficciones contradictorias, una al lado de la otra, en un expediente del gobierno en Los Ángeles, esperando a llamar la atención.

Los González sospechan que McGuire sabía que los estaba metiendo en un lío. Cuando se programó otra entrevista de asilo en 1998, McGuire maniobró una y otra vez para posponerla.

Al final, también la dejaron pasar.

Mientras su abogado jugaba con las historias, los González seguían con sus vidas. Nelson encontró trabajo en una nueva comunidad de apartamentos, algo que acabó haciendo varias veces más a lo largo de los años.

Él y Gladys se hicieron repartidores de periódicos, levantándose a las dos de la madrugada y lanzando ejemplares de The Orange County Register desde el asiento trasero de su coche a los apartamentos de la segunda y tercera planta.

También se involucraon seriamente en su iglesia, Misión Cristiana. Gladys daba clases en la escuela dominical y se convirtió en secretaria del ministerio de mujeres. En 1994, los padres de Nelson vinieron a visitarlos desde Colombia y entregaron sus vidas a Cristo.

Luego, en 1998, un año después del nacimiento de su segunda hija, Stephanie, los González encontraron otra alarmante carta en su buzón: una orden para comparecer ante el tribunal de inmigración para una audiencia de deportación.

Cuando Nelson y Gladys se pusieron en contacto con Mejía, él les aseguró nuevamente que todo estaría bien. Luego, desapareció del mapa.

Mejía estaba siendo investigado por fraude. La oficina de McGuire también cerró de repente. Poco después, McGuire fue inhabilitado para ejercer la abogacía por ignorar órdenes judiciales, falsificar solicitudes de inmigración y cobrar a sus clientes por trabajos que nunca realizó.

Para prepararse para su día en el tribunal de inmigración, los González acudieron a Robert E. Keen, otro abogado de Los Ángeles.

Keen les dijo, acertadamente, que las nuevas regulaciones exigían que hubieran vivido en el país durante 10 años para poder posponer su deportación. En 1998, solo llevaban nueve años.

La solución de Keen: mentir al juez sobre la fecha en que cruzaron la frontera. Decir que llegaron un año antes, no en 1989, sino en 1988.

Era una estrategia absurda, ya que el tribunal ya tenía declaraciones juradas de que los González habían entrado en el país en 1989. Sin embargo, siguieron el consejo de Keen. En la vista judicial, mintieron.

En mis conversaciones con Nelson y Gladys, les pregunté cómo habían podido firmar tantos documentos legales llenos de falsedades. Los González insisten, y así se lo dijeron al juez, en que nunca entendieron lo que contenían los documentos. En aquel momento, apenas sabían inglés y no conocían el sistema de inmigración. A veces, ni siquiera miraban los documentos. «Cometimos muchos errores», dijo Nelson.

Me costaba creer esta explicación, hasta que durante una entrevista les pregunté por su decisión de cometer perjurio ante el juez. Lo reconocieron inmediatamente. Eran jóvenes y estaban asustados, me dijo Nelson. «Esa fue la única vez que mentí», dijo.

Me pareció convincente. ¿Qué ganaban al negar conocer los engaños de sus abogados y al mismo tiempo confesar que habían mentido bajo juramento? «Esa mentira nos costó todo», dijo Gladys.

Leer la transcripción judicial de su audiencia final es sentir la mirada de la jueza Dorothy Bradley 25 años después.

Tras leer las diversas solicitudes de asilo y cuestionar a Nelson sobre las historias que contenían, Bradley dijo: «Usted llegó en 1989, señor; por favor, no se quede ahí sentado haciéndome quedar en ridículo y diciéndome que no fue así. Usted llegó en 1989, ¿es eso correcto?».

Nelson, lleno de remordimiento por la mentira que lo perseguiría durante el resto de su vida, respondió. «Sí».

Keen, tartamudeando y tratando de recomponerse: «Sabes que básicamente estamos perdidos en el tema de los 10 años».

Bradley: «Exacto, están perdidos».

En su fallo, Bradley ordenó a Nelson y Gladys que abandonaran «voluntariamente» los Estados Unidos. Les dio cuatro meses para marcharse.

Los González no se marcharon. Con la ayuda de varios abogados más (Keen fue finalmente inhabilitado también para ejercer la abogacía), investigaron todos los rincones del sistema de inmigración de Estados Unidos en busca de formas de ganar tiempo. Sus facturas legales se dispararon hasta superar los 20 000 dólares. Lucharon hasta llegar al Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos, alegando asistencia ineficaz por parte de sus abogados.

En 2020, el tribunal finalmente se negó a revocar sus órdenes de expulsión. (Las apelaciones basadas en una mala representación legal son difíciles de ganar: a diferencia de los tribunales penales, no existe el derecho constitucional a la representación en los casos de inmigración).

Sin embargo, la abogacía por sí sola no puede explicar cómo Nelson y Gladys pudieron permanecer en el país 25 años más después de haber faltado a su primera cita ante la corte. El principal agente de misericordia para los González, como para tantos inmigrantes en Estados Unidos, fue la propia ICE.

Una mañana, aproximadamente una década después de su comparecencia ante Bradley, Gladys estaba llevando a sus tres hijas al coche para llevarlas al colegio. Dos vehículos del ICE con cristales tintados se detuvieron y se acercaron tres agentes uniformados. Abrieron una carpeta que contenía una fotografía de Nelson.

¿Es este tu marido? preguntó uno de los agentes. Le preguntaron si podría llamarlo. Tenía que acompañarlos.

Nelson estaba en el trabajo, explicó Gladys. No podía llamarlo en ese momento. Sus hijas llegarían tarde al colegio. Los agentes dijeron que esperarían.

Cuando Gladys regresó de dejar a Jessica y a Stephanie en sus respectivas escuelas secundarias, invitó a los agentes a entrar en su casa.

Los hombres le dijeron que habían buscado su nombre y habían encontrado una orden de deportación también para ella. También tendrían que arrestarla. ¿Quién recogería a sus hijas, preguntó Gladys, o cuidaría de Gabby, su hija de 5 años que lloraba y aún tenía que ir al colegio?

Gladys recuerda que los agentes fueron amables. Uno de ellos le dijo a Gabby: Cálmate, no le va a pasar nada a tu mamá. Otro elogió el interior de su casa. Gladys les dio las gracias. «Mi marido pintó esta casa».

Y los agentes se marcharon.

Parece obvio hacer una pausa aquí para contrastar esto con los vídeos de los agentes del ICE que llenan nuestras noticias hoy en día: hombres enmascarados rompiendo las ventanillas de los coches y agentes vestidos de civiles atrapando a mujeres que caminan por la acera. En cambio, los agentes les dijeron a los González que podían presentarse al día siguiente en una oficina del ICE en San Bernardino, una vez que sus hijas estuvieran en el colegio. Nelson y Gladys entregaron sus pasaportes colombianos y se les concedió un plazo de 90 días para tomar un avión para salir del país.

Acuerdos como estos, llamados órdenes de supervisión, se han utilizado durante décadas como alternativa a la detención. Permiten a los migrantes no autorizados que no suponen un riesgo aparente para la seguridad pública permanecer en libertad mientras tramitan recursos legales o se preparan para marcharse, presentándose periódicamente ante el ICE. Este modelo también ayuda a ICE a enfocar sus fuerzas en perseguir objetivos de mayor prioridad, como los migrantes con antecedentes penales.

Y es barato: según el ICE, el gobierno gasta más de 160 dólares al día en detener a un migrante. Los migrantes bajo supervisión no cuestan prácticamente nada, a menudo se les concede permiso de trabajo y suelen pagar impuestos. (Los registros muestran que los González enviaban fielmente cada año los cheques del pago de impuestos al IRS).

Después de la primera visita, los agentes pasaban por su casa cada 2 o 3 semanas para supervisar su progreso hacia la salida. La frecuencia disminuyó con el tiempo. Finalmente, Nelson y Gladys pasaron a un ritmo de visitas ocasionales a varias oficinas del ICE.

En una cita, un agente envió a la pareja a una sala para que les colocaran brazaletes de seguimiento en el tobillo, una característica común del sistema de supervisión.

Nelson protestó: su trabajo implicaba visitar hogares y nunca podría presentarse en una puerta con un monitor en el tobillo. Dijo que prefería ser deportado.

Su agente supervisor le dijo: No sé por qué, pero voy a hacer una excepción contigo.

Las siguientes visitas dieron lugar a más indulgencias. Una vez, Nelson se reunió con su oficial supervisor y le preguntó si podían obtener una prórroga en el país.

Por supuesto que no. Tres meses son tres meses.

Él suplicó: «Tengo tres hijas. Cuando llegué a este país, no tenía experiencia. Cometí errores. Pero no quiero que mis hijas paguen por esos errores. Por favor, ayúdame».

La agente le dijo que trajera las notas de la escuela de sus hijas la semana siguiente y que vería qué podía hacer. Nelson accedió. Las tres tenían excelentes notas. Stephanie estaba en el cuadro de honor de la escuela secundaria.

Vuelve dentro de seis meses, le dijo la funcionaria. Ella podría ayudarles si seguían aportando pruebas de que estaban intentando hacer lo correcto. Solo tráeme algo. Cualquier cosa.

Con el paso de los años, sus visitas se convirtieron en visitas anuales. Acudían a todas ellas, orando siempre por que les favorecieran. Una vez, un funcionario del ICE les dijo: No te preocupes. Nunca te van a expulsar. Ustedes son buena gente.

Y así continuó durante más de dos décadas.

Si comprendiéramos plenamente que el tiempo es un regalo que se nos ha dado, si cada mes de vida fuera algo precioso que solicitáramos en el escritorio de un burócrata, ¿cómo elegiríamos pasarlo?

Algún tiempo después de que Lucía Moya, la esposa del pastor de Misión Cristiana, declarara su profecía a los González y estos cancelaran su regreso a Colombia, Nelson llegó a una conclusión: «Dios no nos trajo aquí solo para trabajar. Ese no era su propósito. Vinimos a este país para conocerlo a Él y para transmitir eso a las generaciones futuras».

La pareja reconfiguró su vida en torno a esa convicción. Se mudaron y durante varios años vivieron en un entorno más económico en el condado de Riverside. Decidieron desde el principio que Gladys se quedaría en casa para criar a sus hijas, obteniendo ingresos adicionales cuando pudiera —durante una temporada dirigió una guardería desde su casa—, pero dando prioridad a la maternidad. Cómo llegaban a fin de mes, «solo Dios lo sabe», dijo Nelson. «Él nos dio todo lo que necesitábamos».

Nelson dejó el mantenimiento de apartamentos y obtuvo la certificación como flebotomista móvil, conduciendo hasta lujosas casas en Los Ángeles, Beverly Hills y Pebble Beach, donde realizaba análisis de sangre y electrocardiogramas a clientes que contrataban pólizas de seguro de vida de alto valor.

A principios de la década de 2000, los González comenzaron a asistir a la iglesia Saddleback, la floreciente megaiglesia del condado de Orange dirigida por Rick Warren. Era un riesgo cambiar una familia latina muy unida y creyente por una iglesia incomprensiblemente grande, en su mayoría angloparlante y con feligreses que tenían que conducir para llegar a la iglesia.

Pero lo que Saddleback ofrecía para sus hijas en pleno crecimiento era demasiado tentador: su campus principal tenía edificios enteros dedicados a los niños y los jóvenes.

Las chicas aprovecharon oportunidades que Nelson y Gladys nunca tuvieron. Realizaron viajes misioneros a África y América Latina. Stephanie obtuvo un máster en teología y aceptó un trabajo en el ministerio de jóvenes de secundaria en Saddleback.

Mientras todo esto sucedía, Nelson y Gladys también aprovecharon lo que tenían delante: el ministerio hispano de Saddleback.

La pareja dirigió algunos de los primeros grupos pequeños en español de la iglesia cuando el pastor Will Guzmán llegó en 2017 para abrir el primer campus de habla hispana de Saddleback en Lake Forest.

Guzmán reclutó a Nelson y Gladys para el equipo de lanzamiento. Vio algo «definitivamente poco común» en el potencial de liderazgo de la pareja. Pronto, estaban supervisando los esfuerzos de discipulado y formación del campus.

«Son muy trabajadores, tienen una buena educación, aman al Señor y sirven a la gente», dijo Guzmán. «En el mundo hispano del condado de Orange, eso es difícil de encontrar, porque la gente tiene dos o tres trabajos. Simplemente no tienen tiempo para ir a la iglesia. El hecho de que den prioridad al servicio al Señor es muy importante».

Los González y los Guzmán también se hicieron muy amigos. Cuando Will y su esposa necesitaban a alguien con quien hablar sobre cómo trabajar menos y pasar más tiempo en casa con sus hijos, llamaban a Nelson y Gladys. Cuando necesitaban a alguien que animara una reunión en casa (Nelson es una fuente inagotable de chistes), llamaban a Nelson y Gladys. «No te quitaban energía», dijo Will. «Te daban energía».

Para Nelson y Gladys, cualquier cosa podía convertirse en una herramienta para el ministerio. Como su perra, una cruza de Jack Russell llamada Lola: la llevaban a pasear y conocían a los vecinos, incluida una mujer con la que Nelson oró después de que su hija fuera agredida sexualmente. O como los largos viajes en coche de Nelson para recoger sangre: una vez invitó a su sobrino, que estaba de visita, a acompañarlo durante unos días y llevó al joven a la fe.

Cuando el mundo despertó después de la pandemia de COVID-19, Saddleback trasladó a la congregación de habla hispana a su campus en San Juan Capistrano, un terreno en la ladera de una montaña con un centro de retiro y un lago rodeado de palmeras. Los fieles de habla hispana se reunían en una gran carpa. La congregación de habla inglesa se reunía por separado en una capilla de la propiedad.

Fue entonces cuando Marianne Phillips conoció a Gladys. Phillips dirigía el ministerio de mujeres para las personas de habla inglesa. Un día, sintió un deseo inexplicable de ver a las mujeres angloparlantes e hispanohablantes del campus trascender sus respectivos edificios y adorar juntas. La carpa de 400 asientos del «campus en español» era bonita, pero «no era igualitaria», dijo Phillips. «Sentí que era algo discriminatorio».

Phillips se presentó a algunas de las mujeres hispanas y les propuso una idea: ¿Y si se fusionaran los ministerios de mujeres de las dos congregaciones? «No hablé con nadie al respecto», me dijo Phillips, riendo. «Ni siquiera consulté con los pastores».

La idea conmovió tanto a Gladys que se echó a llorar. Ella era la líder laica del ministerio de mujeres de la congregación hispana e inmediatamente defendió la iniciativa entre las latinas de la iglesia.

En pocos años, las mujeres de Rancho Capistrano (como se llamaba el campus) se convirtieron en una de las comunidades con mayor mezcla cultural de todos los campus de Saddleback. Interpretaban las lecciones y devociones grupales a ambos idiomas. Traducían libros y estudios bíblicos para que tanto las personas de habla inglesa como las de habla hispana pudieran estudiar los mismos materiales al mismo tiempo. Su música de adoración pasaba, a menudo de forma torpe, de un idioma a otro.

No era ordenado. El cambio es inquietante. Las mujeres de ambos lados a veces se quejaban: ¿Por qué tenemos que hacer todo esto por ellas?. Pero el éxito del ministerio de mujeres ayudó a preparar el terreno para la decisión de Saddleback de este año de integrar completamente sus iglesias de habla hispana con sus congregaciones de habla inglesa.

«Fue un dato que demostró que el discipulado puede darse. No tiene por qué estar separado», dijo Guzmán.

Un recuerdo especial para Phillips: en uno de los varios eventos conjuntos para mujeres que ella y Gladys planearon, recuerda haber cantado sobre el césped del patio del centro de retiro de Rancho Capistrano. Esa noche, solo por diversión, organizaron una clase de baile en línea bajo un dosel de luces de colores, y Phillips se maravilló de cómo Gladys y las docenas de mujeres latinas de la iglesia podían mover los pies. «Nos llamábamos hermanas», dijo Phillips. «Realmente estábamos haciendo la obra de Dios juntas como hermanas».

Los hitos son marcadores del paso de la vida. Jessica se casa y, menos de un año después, Gladys está junto a su cama cuando nace su primer nieto. Stephanie se compromete con un pastor de jóvenes de Saddleback llamado Joshua Quintino. La hija menor de Nelson y Gladys, Gabby, de repente ya es adulta y consigue un trabajo como maestra de preescolar.

Pero es sorprendente pensar en los detalles a los que prestaríamos más atención si supiéramos lo que va a pasar dentro de seis meses:

La mesa de madera clara en la que Joshua Quintino se sienta a finales de agosto de 2024. Esa mesa que, aunque no lo sabe, está a punto de heredar, y en la que les ofrece a Nelson y Gladys croissants de almendra mientras les pide su bendición para casarse con Stephanie.

El sermón que menciona los escritos del apóstol Pablo desde la prisión y que lleva a Gladys a orar: «Señor, ¿cómo sería yo capaz de [enfrentar] una situación así?».

El sueño de Gladys, aquel en el que ella y Nelson están en una habitación grande y abarrotada, las paredes se cierran sobre ellos y se empujan el uno al otro, corriendo, tratando de llegar a una puerta.

El sueño de Nelson, en el que está sentado en la parte superior de una litera, mirando literas idénticas dispuestas en una gran habitación.

La señal de tráfico que Nelson y Gladys pasan al salir de Rancho Capistrano el último domingo que pisarán ese lugar, que dice: «¡Que tengas una buena semana!».

La decisión que toma Stephanie de despedirse de sus padres al salir por la puerta para ir a trabajar el 21 de febrero.

Fotografía de David Fouts para Christianity Today.

Fotografía de David Fouts para Christianity Today. El 21 de febrero era viernes. El peor día de sus vidas. Nelson y Gladys se dirigieron en coche a su cita anual con el ICE, esta vez en un imponente conjunto de edificios gubernamentales en el centro de Santa Ana. La pareja se registró en un quiosco de autoservicio que escupió dos hojas de papel: la de Nelson decía que tenía que esperar a ver a un agente. La de Gladys decía que había recibido una prórroga de un año.

Habló con Stephanie por teléfono: buenas noticias. Otro año más. Esperaron en el vestíbulo durante casi tres horas y luego los llamaron a una sala donde un agente del ICE hojeó el expediente de Nelson y les anunció que iban a ser detenidos.

Preocupada, Gladys preguntó por qué. «Me han aprobado otro año más». El agente respondió: Oh, hemos cometido un error.

Siempre les habían dado más tiempo. ¿Podrían al menos ir a hablar con sus hijas? Tenemos una orden de la nueva administración. Ya no podemos dejar ir a nadie.

El Departamento de Seguridad Nacional, bajo Trump, ha dejado claro su desdén por las órdenes de supervisión y otras formas de aplicación de la ley sin detención. Redujo su uso durante la primera presidencia de Trump. Y en julio de este año, el ICE ordenó a los jueces de inmigración que dejaran de conceder fianzas a la mayoría de los detenidos, eliminando el principal medio por el que los inmigrantes son liberados de la detención, incluidos millones de personas sin antecedentes penales que anteriormente habrían sido consideradas para su liberación.

Este año, han aumentado las detenciones en los controles de supervisión rutinarios. Nelson y Gladys fueron algunas de las aproximadamente 1400 personas detenidas en sus controles durante el primer mes de la nueva administración, casi el doble que durante un mes de la administración Biden.

La creciente abolición de la discrecionalidad, quizás más que cualquier otro aspecto de la represión migratoria de la administración, causará un profundo dolor a muchas familias que antes tenían poco que temer.

El personal que forma parte del sistema de inmigración de Estados Unidos ha tenido durante mucho tiempo cierta autoridad para mostrar compasión en situaciones en las que, a su juicio, el costo social de la expulsión de una persona podría ser mayor que el costo de no expulsarla. Tal discrecionalidad puede considerarse, como hace la administración Trump, como una debilidad. O podría considerarse como una cualidad fundamental que separa un sistema de justicia humano de una fría máquina de aplicación de la ley con toda la sensibilidad de una cámara de vigilancia.

En un comunicado, el ICE afirmó que los González «agotaron todas las opciones legales para permanecer en Estados Unidos».

Se les ordenó que entregaran sus teléfonos y guardaran silencio. Fueron esposados y trasladados a habitaciones separadas.

Desde una línea de la oficina, Nelson hizo una última llamada telefónica a Jessica, quien rápidamente incluyó a Stephanie en la llamada.

Vengan a recoger el Tesla, les dijo Nelson a sus hijas. («Compraron el coche de sus sueños el año pasado», dijo Stephanie). Les dijo que recordaran estacionarlo en uno de los espacios cercanos al apartamento donde estuviera seguro de las grúas.

«Mi papá, simplemente siendo un buen papá», me dijo Stephanie.

Para las hermanas, fue un fin de semana infernal: Jessica y su marido condujeron hasta Santa Ana en un intento infructuoso de localizar a sus padres. Stephanie llamó a varios abogados. Llamó a los números de teléfono del ICE el viernes por la noche y hasta la madrugada del sábado, hasta que localizó a Nelson y Gladys en dos centros de detención separados de California. «Me sentí como [el actor] Liam Neeson», dijo.

Las hermanas condujeron dos horas para ver a su padre en el centro de detención de Adelanto, California. Visitar a su madre resultó más difícil. Desde Adelanto condujeron tres horas hacia el sur hasta el lugar donde estaba recluida, en Otay Mesa, en la frontera con Tijuana, solo para que no les permitieran entrar. No les permitieron visitarla sino hasta dos semanas después.

Al principio del confinamiento de sus padres, las hermanas se reunieron en la casa de Jessica en Newport Beach —era demasiado deprimente estar en el apartamento de sus padres— y no le contaron a casi nadie lo que estaba pasando. ¿Y si Nelson y Gladys estaban a punto de ser liberados? Si era así, no necesitaban dar a conocer su situación migratoria. «Era un tema muy delicado», dijo Stephanie. «Mucha gente no lo sabía».

Las mujeres de Saddleback comenzaron a enviarle mensajes. Oye, ¿dónde está tu mamá? ¿Va a venir esta noche? No contesta al teléfono.

Cuando empezaron a asumir la realidad, las hermanas decidieron contar lo que estaba pasando. En Saddleback se formó un grupo de oración las 24 horas del día. Los miembros de la iglesia organizaron noches de oración. Stephanie lanzó una campaña en GoFundMe que pronto recaudó más de 82 000 dólares para cubrir los gastos legales y familiares.

Incluso con todo este apoyo, lidiar con los caprichos del ICE era como tropezar en un paisaje en el que todo estaba fuera de lugar. En una llamada telefónica con un agente, a Stephanie le dijeron que habían perdido los pasaportes de sus padres y que no podían ser trasladados a Colombia sin ellos.

«De acuerdo, pero ¿qué podemos hacer?», preguntó Stephanie. «Porque ustedes los tomaron. Ustedes los perdieron».

Poco después, Stephanie y Gabby entraron en la oficina del ICE en Santa Ana para intentar, sin éxito, localizar los pasaportes. Le explicaron la situación a un agente, quien las escuchó y luego les dijo que no podía ayudarles.

A continuación, el agente añadió: Fui yo quien realizó la detención.

Stephanie se quedó helada. No sabía qué decir. Al salir, ella y Gabby se metieron en el baño de mujeres y lloraron.

Un destello de luz, un pequeño momento de normalidad: las hermanas establecieron un horario nocturno para tener videollamadas con sus padres. Nelson llamaría a las 8 y Gladys a las 9. Las hermanas mantenían sus teléfonos siempre cerca y los revisaban obsesivamente: ¿estaban activados los tonos de llamada? ¿Tenían una tarjeta de crédito a mano por si se agotaban los fondos de las cuentas de llamadas del sistema de detención?

Una noche, cuando sus padres llamaron, Stephanie y sus hermanas se apretujaron en un sofá con Joshua. Él colocó una guitarra sobre su regazo y empezó a tocar «Goodness of God» [«La bondad de Dios»]. En la pantalla, vieron a Nelson y Gladys, vestidos con uniformes de prisión, levantar las manos por turnos y cantar mientras otros detenidos se movían en el fondo.

Durante los dos minutos que duró la canción, adoraron como si sus padres estuvieran en la habitación.

Nada de lo que Nelson y Gladys experimentaron en detención difiere de lo que ya está bien documentado sobre la vida en las instalaciones del ICE. Como los hombres y las mujeres están recluidos por separado, no se vieron durante tres semanas, mucho más tiempo del que habían estado separados en 34 años de matrimonio.

Desde California, finalmente fueron trasladados a centros en Arizona y luego en Luisiana. Durante días, la depresión se apoderó de Gladys. En el caso de Nelson, fue la culpa: se sentía responsable de su arresto. En su mente ensayaba, con horror, la posibilidad de ofrecer unas palabras en la boda de Stephanie y Joshua a través de Zoom desde quién sabe dónde.

A menudo, Nelson y Gladys no se atrevían a comer la comida que les servían, incluso cuando el hambre era dolorosa. («Era, realmente, como comida para perros», dijo Gladys). En Arizona, los guardias encerraron a Gladys y a varias otras mujeres durante 12 horas en una habitación helada que apestaba con olor a heces y no tenía un inodoro que funcionara.

A menudo les apretaban demasiado las esposas. «A algunas personas simplemente les gusta torturar», dijo Nelson. Un día, Gladys y otra mujer se envolvieron los tobillos con papel higiénico para aliviar el dolor que les causaban los grilletes. Un guardia las detuvo en un pasillo y les arrancó el papel.

Si crees que la alegría es un acto de resistencia, en los centros de detención del ICE la amabilidad es un peligro. Estaba prohibido abrazarse, pero Gladys lo hacía de todos modos. Ayudaba a las mujeres a traducir documentos y les enseñaba el plan de estudios de Saddleback que sus hijas le dictaban por teléfono. En la enfermería de un centro de detención, Nelson reparó unas persianas que llevaban meses rotas. No tenía esperaba nada a cambio. «Nadie puede ganar nada con buen comportamiento», dijo. «Todo es misericordia de Dios».

En su primera noche en el centro de Adelanto, Nelson asistió a un estudio bíblico que se reunió después de que los hombres musulmanes terminaran su oración vespertina y despejaran la sala de reuniones. Respondió a las preguntas de los detenidos, sorprendido de lo mucho que podía recordar tras media vida leyendo las Escrituras.

Cuando regresó la noche siguiente, los hombres le preguntaron a Nelson si quería dirigir el grupo. Comenzó con una introducción y una confesión: había participado en el ministerio de hombres de su iglesia, pero no lo suficiente.

«¿Saben por qué dirijo este grupo? Porque Dios me lo pidió hace casi diez años, incluso mi esposa me lo decía: ¿Por qué no diriges a estos hombres? Y yo respondía: “Estoy ocupado”. Pensaba que estaba haciendo lo suficiente por Dios. Pero no le estaba dando casi nada».

Durante varias tardes, Nelson guió a los detenidos a través de la historia de José en el Génesis. Les explicó cómo los propios hermanos de José lo traicionaron y lo enviaron a la esclavitud, cómo fue encarcelado injustamente y cómo, al final, Dios lo nombró el segundo hombre más importante de un reino.

Como era de esperar, también hubo mucha oración. ¿Quién podría encontrar tiempo suficiente para orar por todas las necesidades en un mar de vidas arruinadas?

Un colombiano pidió que oraran por él antes de su cita con un juez de inmigración. Cuando lo volvieron a ver, estaba eufórico, saltando de alegría. El juez lo había puesto en libertad bajo fianza de 1500 dólares para que siguiera luchando por su caso desde fuera.

El hombre llevó a Nelson a una habitación y le dijo en voz baja que era un hombre buscado en Colombia que había hecho cosas terribles. No puedo volver, dijo. Me van a arrestar.

Lo que Nelson quería decir: «Qué injusto. Este tipo está libre en Estados Unidos, y yo he vivido una buena vida y me mandan de regreso».

Lo que dijo en realidad: «Cuando estés afuera, haz el bien, y recuerda que Dios te ama».

La noche antes de que el ICE sacara a Nelson de Adelanto, leyó con el grupo de hombres Romanos 10, sobre cómo cualquiera que diga que Jesús es el Señor y que pueda creer que Dios rescataría a un hombre de la tumba sería salvo. Tres hombres se arrodillaron con él y profesaron su fe en Cristo.

La deportación fue toda una odisea. Te despertaban a mitad de la noche —siempre es a mitad de la noche— y te subían a un avión. Aterrizabas en algún lugar de Arizona. Te despertaban de nuevo tres días después y te subían a un autobús con destino a otro aeropuerto. Te quedabas dormido y te despertabas mientras el autobús permanecía siete horas parado en la pista.

Después del amanecer, uno de los hombres despertó a Nelson y le señaló a un grupo de mujeres que subían a la parte delantera del autobús, separadas de ellos por una malla metálica. Nelson estudió los rostros que iban entrando y lo supo: Gladys estaba entre ellas.

La vio a través de la rejilla metálica, de espaldas a él, con el mismo suéter verde y los mismos tacones que llevaba el día de su detención.

Nelson corrió hacia la malla y susurró: «Amorcita». Cuando ella no se dio la vuelta, temió que estuviera enfadada con él, por todo. Volvió a susurrar: «Amorcita».

Esta vez ella se dio la vuelta y lo vio. Se apresuró hacia él y le tocó los dedos a través de la malla. Dos minutos más tarde, los guardias sacaron a las mujeres del autobús.

Otro vuelo, esta vez a Luisiana. Tres días más en diversas instalaciones del ICE (Stephanie las llama «prisiones»). Y finalmente, el 18 de marzo, el avión en el que nunca habían querido subir no podía ser más bienvenido.

En los últimos días de su detención, Nelson se lamentaba con otros hombres de que no sabía qué hacer con la boda de Stephanie y Joshua. Se la iba a perder.

Entonces, en una llamada, Stephanie le dio una sorpresa: «Papá, nos vamos a casar en Colombia. No nos vamos a casar sin ustedes».

Nelson llora con facilidad, así que imagínense.

La dura prueba que Stephanie y Joshua sintieron al principio fue «un poco triste»: tirar por la borda meses de planeación, llamar a sus proveedores del condado de Orange para cancelar, cruzar los dedos para que les devolvieran el dinero… pero se convirtió en la boda de sus sueños.

Después de una frenética búsqueda en internet, se decidieron por un lugar en Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia, pero realmente la favorita tanto de los nacionales como de los turistas. El lugar ofrecía su propio organizador de bodas, quien se encargó de todos los detalles por la mitad del costo que la pareja había presupuestado.

Y las flores. En una tierra que suministra la mayor parte de las flores frescas importadas por Estados Unidos, todo se inundó de ellas.

Aun así, cuando les pregunté por la lista de invitados, Stephanie y Joshua bajaron la mirada. Habían asimilado la decepción de que docenas de invitados les hubieran comunicado que no podrían asistir. El viaje era caro y los horarios complicados. Cruzar las fronteras internacionales era ahora arriesgado para algunos invitados, que temían que se les cerrara la puerta de Estados Unidos si se marchaban.

La deportación de Nelson y Gladys, seguida de las redadas de ICE en Los Ángeles, filmadas para la televisión, sacudieron a la iglesia Saddleback. La congregación hispanohablante de la iglesia en Whittier vio caer su asistencia en un 80 %, me contó Will Guzmán.

«De repente fue como: “Vaya, les pasó a ellos, y tenían la vida resuelta”», dijo. «“Podría pasarme a mí con mucha facilidad”».

Stephanie y Joshua volaron a Colombia la última semana de abril —las vacaciones de primavera para Stephanie, que ahora es profesora de tecnología en una escuela cristiana en San Juan Capistrano— para visitar a Nelson y Gladys y visitar el recinto para la boda.

Fue uno de los varios viajes que las hijas hicieron a Colombia en los meses posteriores a la deportación. Trajeron fragmentos de la vida de sus padres en oleadas de equipaje: ropa y libros. Fotos familiares. La taza favorita de Gladys, que dice: «Jesus Coffee Repeat» (Jesús, café, repetir).

Mientras los González reconstruyen su vida a partir de un montón de maletas, lo hacen en una Bogotá casi irreconocible respecto a la que dejaron atrás. Cada día conlleva un esfuerzo por reaprender su ciudad natal, que ahora ha duplicado su tamaño y tiene tantos habitantes como la ciudad de Nueva York. Los vendedores ofrecen arepas bajo lámparas LED y altísimas torres de cristal. ¿Y cuándo pasó que todos los jóvenes profesionales aprendieron inglés?

Hay un cambio que alegra a Gladys: todas las iglesias. La pareja emigró antes de la explosión protestante en América Latina y nunca imaginaron que encontrarían cristianos en todas partes.

Prácticamente todos los que visitan a Nelson y Gladys reciben una invitación para ir a la iglesia. Su lugar favorito para presumir es una megaiglesia en el norte de Bogotá llamada «El lugar de su presencia», donde más de 40 000 fieles asisten a siete servicios cada fin de semana. «Es nuestro avivamiento», dijo Gladys.

Su sueño, me dijeron recientemente en una llamada, es fundar algún día un campus de Saddleback en Bogotá. Ya dieron el primer paso: el 1 de noviembre, organizaron en su apartamento la primera reunión de su iglesia en casa.

Visité a Nelson y Gladys en Colombia durante aproximadamente una semana a finales de julio. Mientras compartían hora tras hora su historia tomando café y cenando, nunca se negaron a responder a ninguna pregunta sobre su pasado. Nuestra última reunión fue en la boda, en mi último día allí, y sentí que habíamos terminado de hablar del pasado. Ahora solo existía el presente.

Nelson acompañó a Stephanie a través de un patio pavimentado bajo la luz dorada de la tarde, en la ladera de una montaña con vistas a Medellín, y entregó su mano a Joshua.

Stephanie, reluciente y muy parecida a su madre, completaba en ese momento el círculo que Nelson y Gladys comenzaron a dibujar hace 36 años.

Ahí estaba la celebración de boda que sus padres nunca tuvieron, en su Colombia natal, llena de familiares, animada por las bebidas, el baile y una sensación de abundancia.

En muchos sentidos, también era la misma boda que la de sus padres, llena de californianos y conversaciones sobre el diseño de Dios para el matrimonio y una pareja que construía un futuro que abarcaría dos continentes. Nelson y Gladys desempeñaron los papeles que cabría esperar: un patriarca y una matriarca en acción. Nelson saludaba a familiares y amigos, contemplando el fruto de toda una vida de trabajo.

Gladys reía y empujaba a las jóvenes, colombianas y estadounidenses, a la pista de baile para el lanzamiento del ramo.

Me preguntaba qué clase de fuerza se necesita para soportar sus cargas. Saber —ser— la razón por la que todos estos juerguistas se habían reunido en Medellín y no en el condado de Orange en California. Su deportación no era ningún secreto: todo el mundo lo sabía. Pero nunca se hablaba de ello, solo se insinuaba, como cuando Nelson se levantó para agradecer a todos su presencia en Colombia y apenas pudo articular sus frases.

Ahí estaban los creadores de una familia, una pareja que hacía mucho tiempo había cruzado el umbral de haber invertido más años en sus hijos que en sí mismos. Y ahora se veían empujados a una nueva situación mucho antes que la mayoría de sus compañeros: la dependencia.

Nelson y Gladys subsistían en Colombia gracias a sus ahorros y a la generosidad de otros: amigos que pagaban su alquiler, sus propias hijas que les ofrecían ayuda. La lógica de todo ello no tenía sentido para mí: en Estados Unidos, donde habían vivido ilegalmente, eran contribuyentes, mentores espirituales, proveedores y trabajadores esenciales (la flebotomía en California es una profesión con una escasez crítica de personal). Solo en su ausencia eran una carga para Estados Unidos.

Si algo de todo eso estaba en las mentes de Stephanie y Joshua en sus bodas, no se notaba.

Al ver a Nelson y Gladys en la boda, era fácil verlos participando, inconscientemente, en un acto de rebelión. Negándose a sucumbir al peso de las consecuencias o a las heridas infligidas por una nación que ha perdido su aprecio por los extranjeros.

Durante un día o dos, al menos, eligieron ser libres.

Libres para olvidar que les llevó cuatro meses encontrar un casero en Bogotá que estuviera dispuesto a alquilarle a una pareja sin historial laboral local. («Es como si no existiéramos», dijo Nelson).

Libres para olvidarse de la preocupación de cómo se ganarán la vida en un país en el que un par de recién llegados que rondan los 60 años, con pocas conexiones sociales, no consiguen buenos trabajos así como así.

Libres para olvidar que ahora verán crecer a su nieto a través de una aplicación de monitorización para bebés que Jessica instaló en el teléfono de Gladys, conectada a una cámara en una guardería a 5500 kilómetros de distancia.

Mañana, me dijo Nelson, volverán a caminar, día a día, en este lienzo en blanco de una nueva vida. Le seguirá preguntando a Dios: «Si tienes un propósito, un plan para nosotros, por favor, quiero verlo pronto».

Pero esa tarde, Nelson y Gladys simplemente se sentaron, cogidos de la mano, viendo cómo Stephanie tomaba la mano de Joshua y leía sus votos: «No importa dónde estemos o lo lejos que esté de casa, me he dado cuenta de que tú eres mi hogar».

Andy Olsen es redactor jefe en Christianity Today.