En la noche sin luna del desierto a las afueras del pueblo chileno de San Pedro de Atacama, los ocho salimos con dificultad del auto, emocionados. De día, el Valle de la Luna exhibe un paisaje árido, como si fuera de otro mundo, y formaciones rocosas en un caleidoscopio de colores pastel. Sin embargo, de noche, tras apagar el motor del auto, nos encontramos sumergidos en una vasta oscuridad.

La conocida sensación de la adrenalina llenó mi cuerpo de diez años. Si miraba al frente, podía mover la mano delante de mi cara sin detectarla siquiera. No había diferencia entre cerrar los ojos o abrirlos, pero mantenerlos cerrados hacía que la oscuridad pareciera más pequeña y segura.

En 2004, estábamos en el umbral de nuestra mudanza desde Chile a Sudáfrica. No solo sería un nuevo hogar, sino también un nuevo continente. El cuarto en mis primeros diez años de vida. Quizá mi insistencia en mantener los ojos cerrados reflejaba mi negativa a aceptar el hecho de que en verdad estábamos a punto de marcharnos. La oscuridad autoimpuesta parecía más fácil de gestionar que la oscuridad de lo desconocido.

Escuché susurros a mi alrededor. Mi hermana, tres años más pequeña, aún no había salido del auto. «¿Dónde está la linterna, papi? No puedo ver nada». Aunque sentía un poco de pánico, habló susurrando a causa de la reverencia que la noche inspiraba. Parecía natural respetar la oscuridad, como si el sonido disturbara su vastedad.

Algunos permanecen en silencio porque estamos acostumbrados a dar por hecho que hay somnolencia en la oscuridad; o la correlación implícita de lo secreto con las actividades nocturnas. Cuando obramos en la oscuridad, la gente asume que tenemos algo que esconder. Sin embargo, muchas cosas útiles ocurren en la oscuridad. Se imprimen y reparten periódicos, se limpian las calles. Mi padre estudiaba las estrellas.

«Solo espera a que tus ojos se adapten», respondió él, como ya sabía que diría. Desde que puedo recordar, encender una linterna en la naturaleza de noche rayaba en lo sacrílego en nuestra familia. Mi padre, de temperamento suave y voz calmada, astrónomo, nunca nos regañó directamente, sino que nos guiaba con amabilidad e información.

«Toma horas para que tu visión nocturna se active completamente, puesto que los bastoncillos de tus ojos son muy tímidos y solamente se activarán adecuadamente una vez estén totalmente seguros de que está oscuro. Cada vez que una fuente de luz antinatural te alcanza los ojos, estos asumen que es de día y vuelven al modo de visión diurno. El proceso de visión nocturna debe comenzar de nuevo. Y eso es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Es tiempo en el que podrías estar disfrutando la vista».

Una mano reconfortante apretó mi hombro. ¿Acaso él sabía que mis ojos seguían cerrados? «No hay vista», suspiré con cierta negatividad, «estamos rodeados de oscuridad».

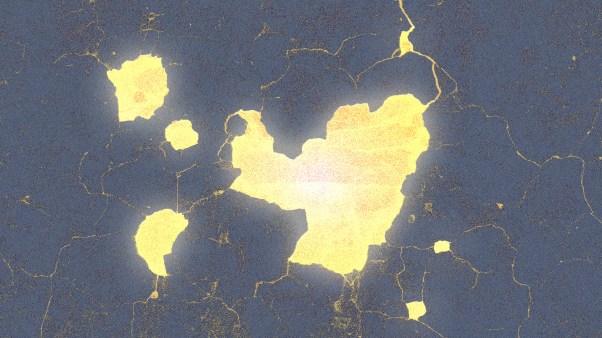

Pero no era así como mi padre lo veía. Lo que él veía era una luz que había viajado por miles de vidas para llegar a nosotros exactamente donde estábamos. Cuando él me explicó esto, supe que no tenía sentido caminar con los ojos cerrados, encerrada en mi propia oscuridad infructuosa. Así pues, contuve la respiración y abrí los ojos, dando la bienvenida a la luz. Porque eso es lo que finalmente toda oscuridad natural revela: hasta la más débil de las luces.

Al mirar hacia el cielo desde el desierto chileno, poco a poco veíamos cómo el otro mundo comenzaba a abrirse. Mis pupilas se dilataban para recibir el cielo nocturno. Puntos desalineados se conectaban en una constelación: una espada colgando del cinturón de Orión. Lo que antes parecía ser un manto negro de pronto revelaba la mancha de la Vía Láctea mientras se plegaba a la luz de otras galaxias más pequeñas y lejanas.

La jerga cristiana y las frases cotidianas nos han enseñado a andar en la luz y apartarnos de la oscuridad. Se supone que hemos de «llevar luz a los lugares oscuros», «apartar las tinieblas del mal con la luz de la verdad». Pero también es cierto que no hay mayor alegría que la que viene después del sufrimiento, que no hay verdad más desnuda que la que se alza sobre la confusión de las mentiras. La belleza de la vida a menudo viene por el contraste.

Cuando todo lo que hay alrededor es demasiado brillante, se hace difícil percibir las luces pequeñas. Una ciudad sobre una colina no es fácil de esconder, ¿pero cuán a menudo una sola ventana de un rascacielos capta nuestra atención? Descubrí que la oscuridad es un regalo porque revela la luz.

En mi infancia hubo muchas noches como aquella. En ocasiones estábamos mirando un suceso cósmico específico. Otras veces íbamos a cazar satélites. Aquel que lo viera primero recibía el honor de portar el rayo láser, que parecía suficientemente potente como para alcanzar el cielo.

Yo pensaba que era más divertido encontrar satélites que estrellas fugaces. Duraban más y podía compartir la alegría de mi descubrimiento con los demás y seguir el rastro de uno por todo el cielo en vez de ese destello de una estrella fugaz que desaparecía antes de poder expresarlo con palabras.

Me tumbaba sobre la playa de Ciudad del Cabo, o en la cumbre de una montaña en Santiago, y mi papá describía, al estilo de El principito de Antoine de Saint-Exupéry, cómo estábamos en la cúspide del planeta, en el borde mismo de una masa gigante que se precipitaba por el espacio a 220 kilómetros por segundo. Nos quedábamos ahí asombrados, mirando la extensión del universo abriéndose frente a nosotros. Nos imaginábamos que podíamos sentir la velocidad en las puntas de los dedos, fascinados por lo estable que parecía ese movimiento constante.

Aquellas noches dejaron una clara impresión en mí de lo pequeña que soy frente al universo. Lo lejos que estoy de su centro. Lo cerca que estoy de su Creador.

Qué grande debe ser nuestro Creador para sostenerlo todo en sus manos. Cuando era niña yo creía que Él descansaba sobre una nube en algún lado. Pero después, imaginé una presencia física descomunal sosteniendo el universo en sus manos. Al final, acepté que Él está en todo y a través de todo.

Esas distancias entre galaxias que son imposibles de navegar por los humanos, Él las mantiene unidas; esos agujeros negros que estiran la existencia hasta el olvido, Él los supervisa. Después de años de investigación y estudio, mi padre terrenal entendió muchas de las cosas que suceden en el espacio, pero mi Padre Creador conoce el comienzo, el medio y el final de todas las cosas porque Él es, ha sido y siempre será.

Quizá mi padre sintió mi aprensión aquella noche en el desierto chileno. Tomando el rayo láser, lo dirigió hacia la Cruz del Sur, la constelación de estrellas que nos señalan hacia el verdadero sur. «Nunca puedes estar totalmente perdida si miras hacia arriba, hacia lo que las tinieblas no oscurecen».

Darme cuenta de esto me ayudó en lo que vino después. Aunque Ciudad del Cabo era una ciudad nueva y extranjera para mí, cuando nos sentamos en la orilla del océano Atlántico mientras el cielo se oscurecía, aquellas luces conocidas comenzaron a aparecer. Los planetas, Júpiter y Venus, reflejaban el sol. Sirio, la estrella más brillante señalaba hacia ese lugar donde la Cruz del Sur pronto aparecería. No podía perderme cuando tantas cosas habían permanecido sin cambios. La oscuridad de la incertidumbre no había podido bloquear toda la luz.

La pasión de mi padre por el universo se entretejía con nuestras vidas cotidianas. Viajamos para ver eclipses y nos tomamos vacaciones acompañados por telescopios. Vivimos en el Observatorio Astronómico de Sudáfrica y saludamos con la mano al telescopio Hubble al pasar por el espacio. Viví todas estas cosas sin conocer nada distinto. Yo di por hecho que esta era una vida normal, y solo cuando salí de casa finalmente comprendí la rareza de la profesión de mi padre y la singularidad de mi infancia.

Como adulta, siento la impronta permanente que dejó mi niñez como hija de un astrónomo. Categorizo a las personas en mi vida como estrellas fugaces o como satélites: aquellos que son presencias breves y brillantes frente a los que pacientemente caminan a tu lado por más tiempo.

Ahora vivo en Austria, en el hemisferio opuesto al que crecí, pero sigo orientándome por las estrellas. Y ahora, cuando otros dicen que está demasiado oscuro y no se puede ver nada, alzo la mirada al cielo y espero a que mis ojos se ajusten. No tengo ninguna linterna.

En vez de que la Cruz del Sur apuntando hacia el sur verdadero, la Osa Mayor me ayuda a encontrar el norte real, y siento al Creador con más claridad que nunca. Alzo la mirada y sé que hay constantes en la vida. Alzo la mirada y sé que no estoy sola, que detrás del universo hay un Creador que no cambia, y que es mucho más alto y grande que todo lo que puedo ver.

Traducción por Noa Alarcón.

Edición en español por Livia Giselle Seidel.